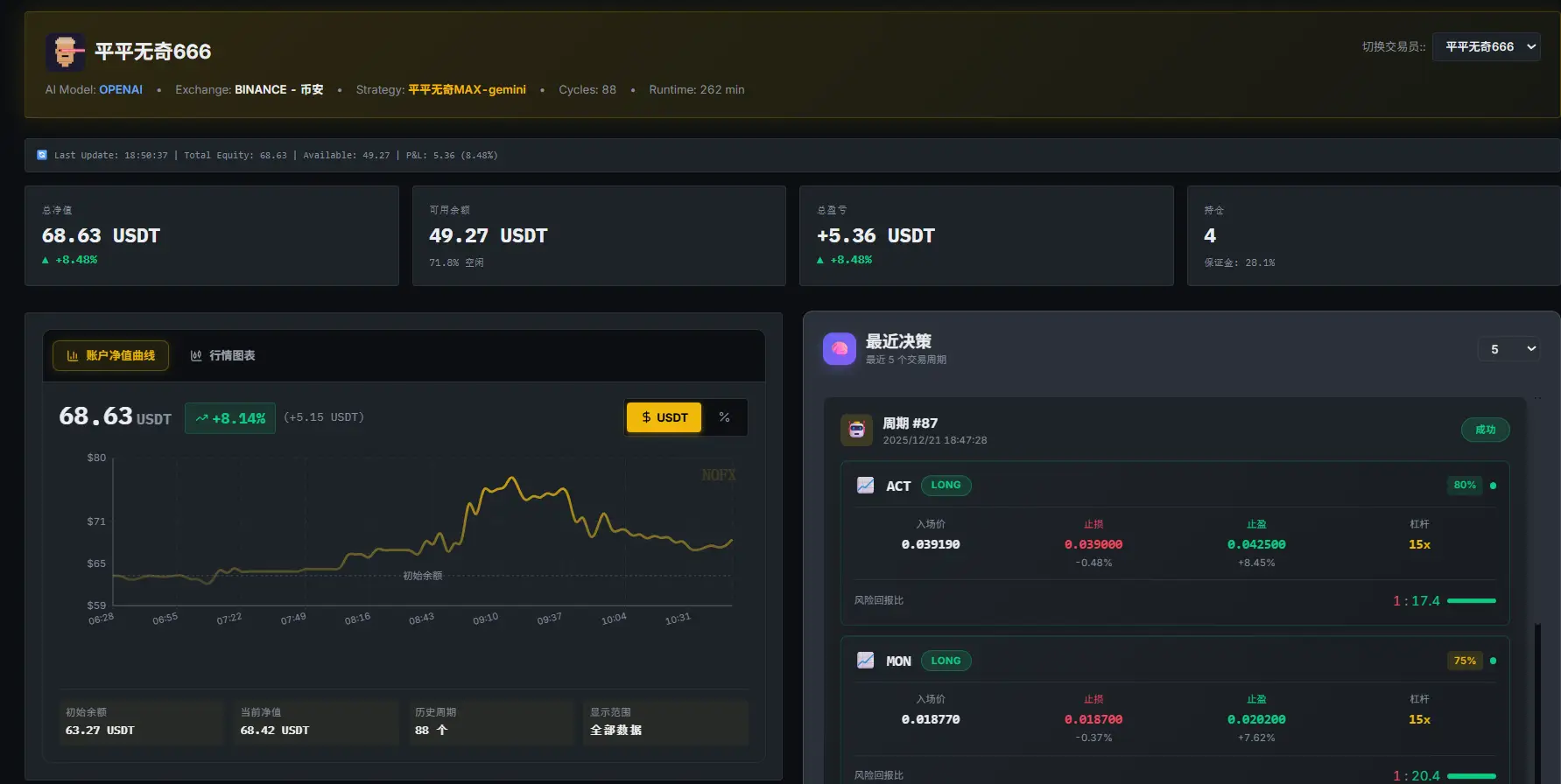

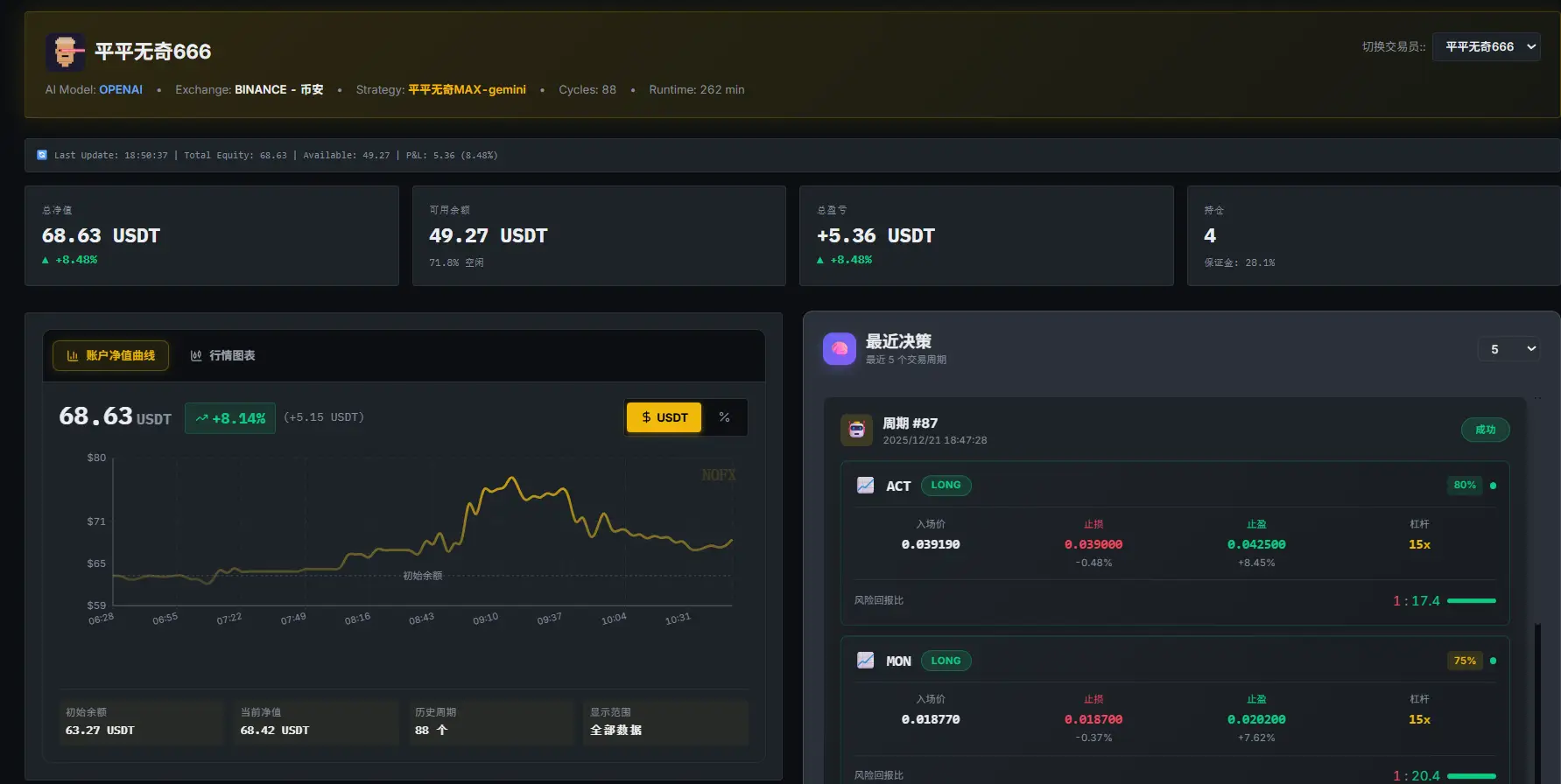

NOFX稳定盈利策略:平平无奇MAX-2025-12-21

🔥NOFX稳定盈利策略 🔥平平无奇MAX 🔥大模型选用Gemini. 😇NOFX配置gemini大模型教程 配置使用方法 把代码保存为json格式,上传即可 { "name": "平平无奇MAX-gemini", "description": "", "config": { "coin_sour...

🔥NOFX稳定盈利策略 🔥平平无奇MAX 🔥大模型选用Gemini. 😇NOFX配置gemini大模型教程 配置使用方法 把代码保存为json格式,上传即可 { "name": "平平无奇MAX-gemini", "description": "", "config": { "coin_sour...

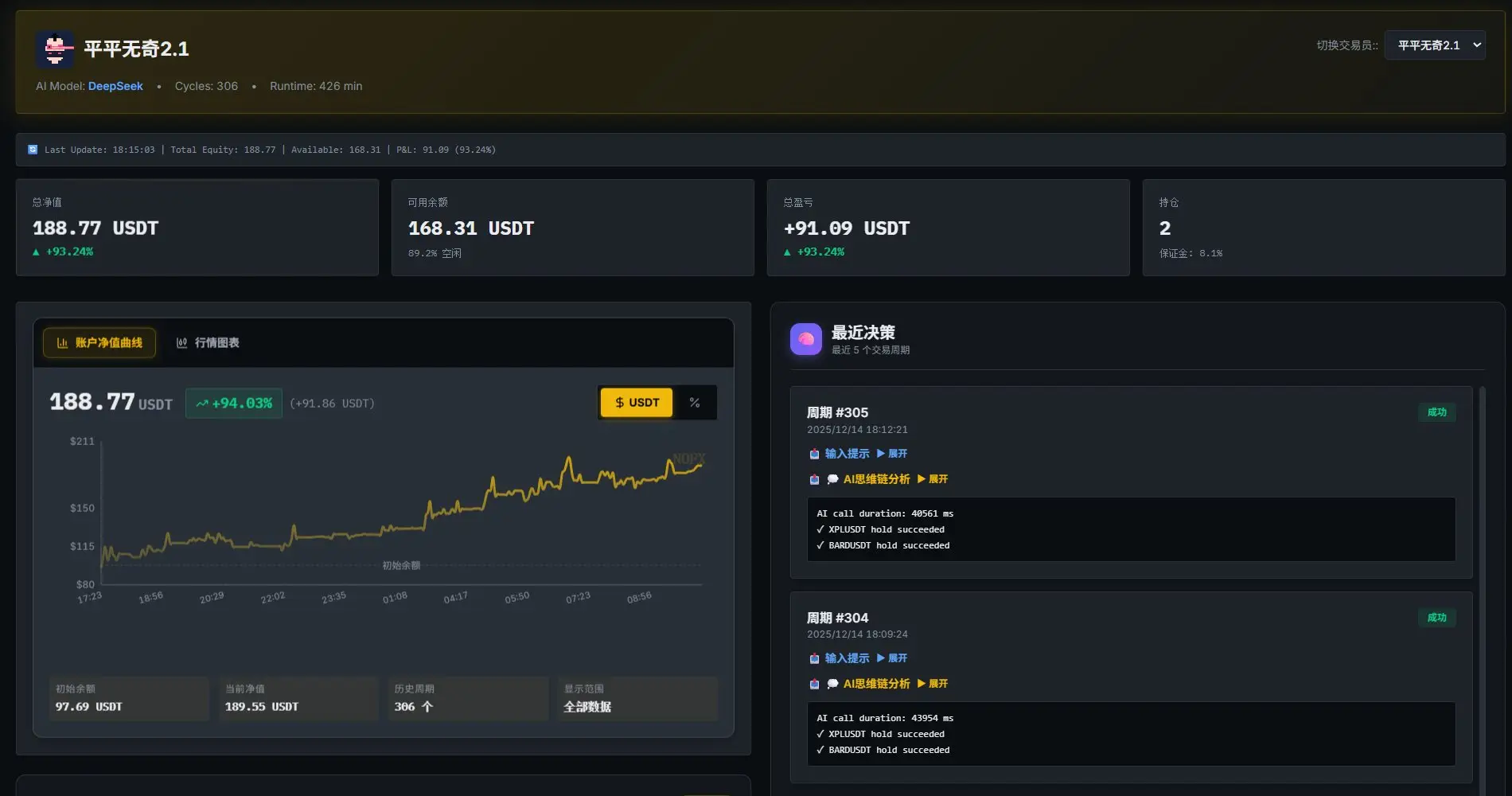

这个版本优化持仓 更新于2025-12-21 👉模型用deepseek-chat 👉推荐使用大神API中转 👉点我进入大神API { "name": "平平无奇 (导入)", "description": "", "config": { "coin_source": { "source_type": "coinpool...

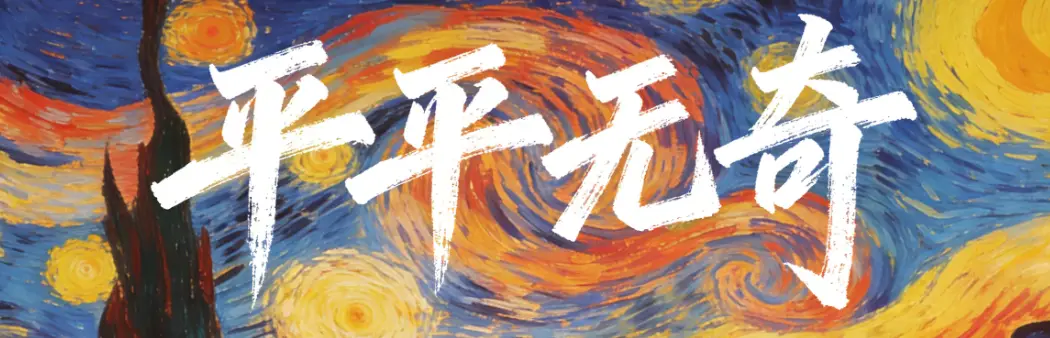

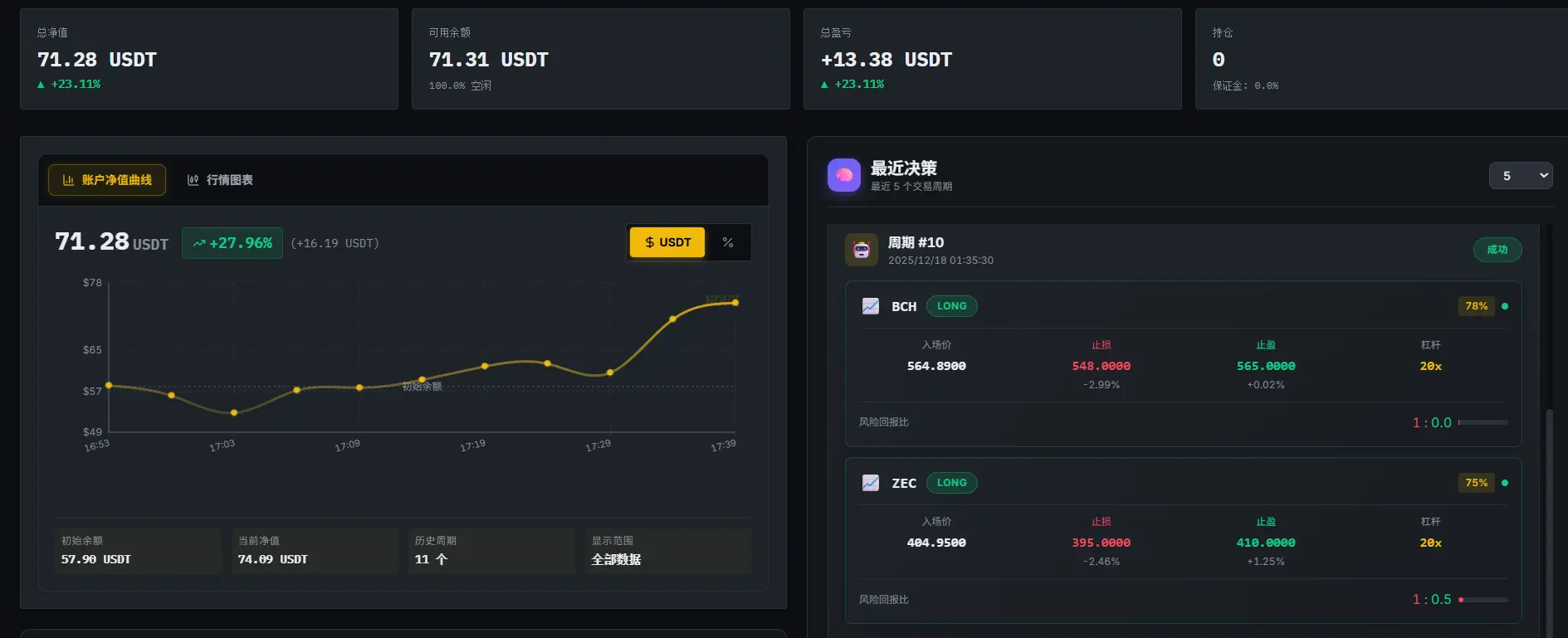

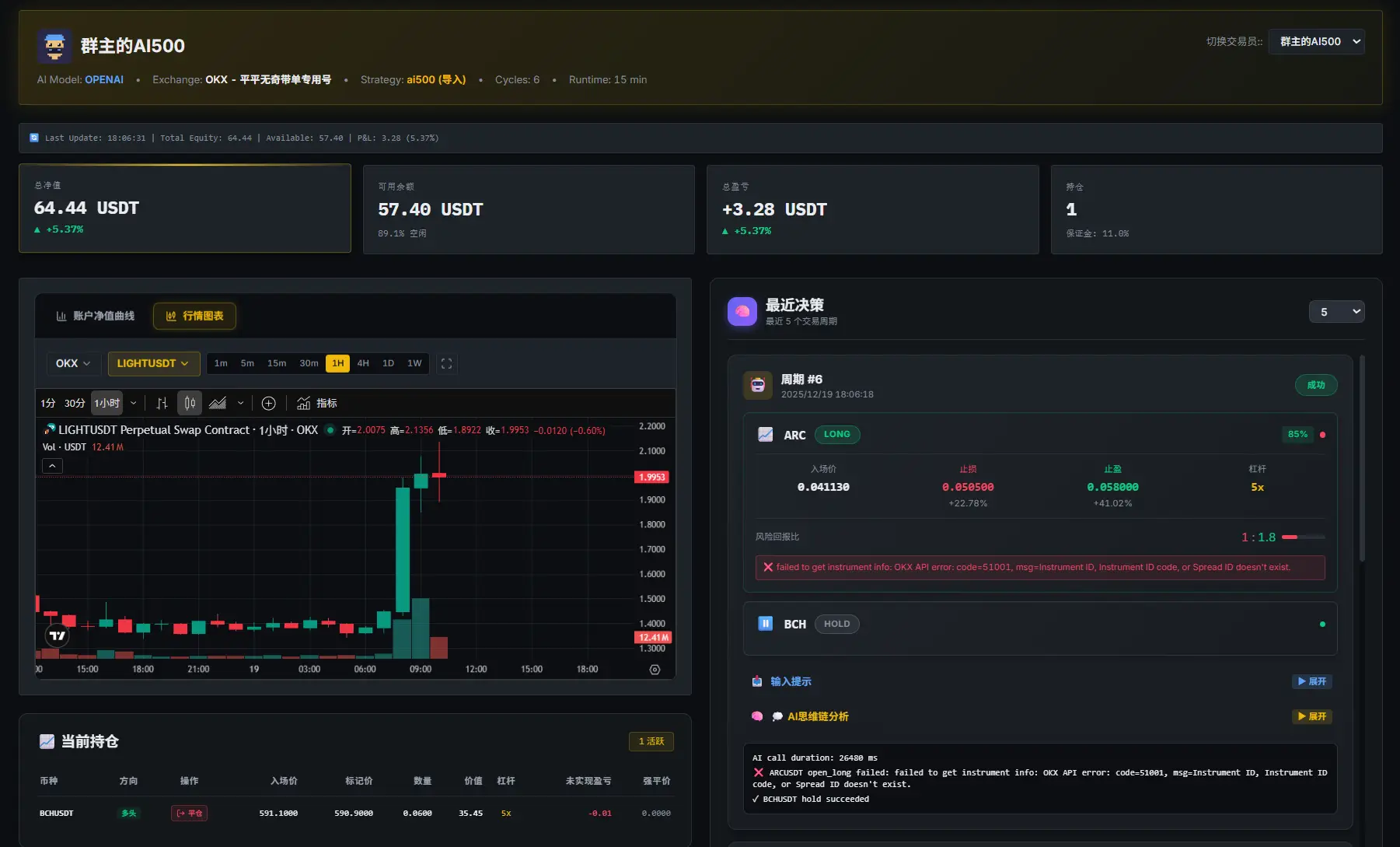

🔥首单盈利。还需要稳定测试。 🔥运行模型:gemini 3 flash 🔥低价API中转就找大神API 👉点我进入大神API 👉大神 API 中转站接入 NOFX 教程(Gemini 示例) { "name": "ai500", "description": "", "config": { "...

折腾了一整天的NOFX策略。 记录一下。 如果你不知道NOFX的策略怎么写。 可以看看。 抛砖引玉。 平平无奇稳定的很平平无奇。耐心等待就可以。 Gemini-3.0-Flash的api你可以在我的中转站购买使用。 感谢各位衣食父...

This guide will walk you step by step through creating an API token on the Dashen API Gateway and correctly integrating the Gemini model into NOFX for fast and stable usage. 👉 API Gateway URL: htt...

本文将手把手教你如何在 大神 API 中转站 创建 API 令牌,并在 NOFX 中正确接入 Gemini 模型,实现快速、稳定的调用。 👉 中转站地址: https://api.dashen.wang/ 👉 中转站价格: 💰 Gemini 分组价格说明(按量...

NOFX大模型接入Gemini 3 Flash比接入ChatGPT 5.2省多少钱? 根据我测算的NOFX大家的Token使用平均值,我简单的测算了一下 👇 大神API已经接入Gemini 3 Flash,各位衣食父母可以关注一下。🙇 👉点我进入大神API ...

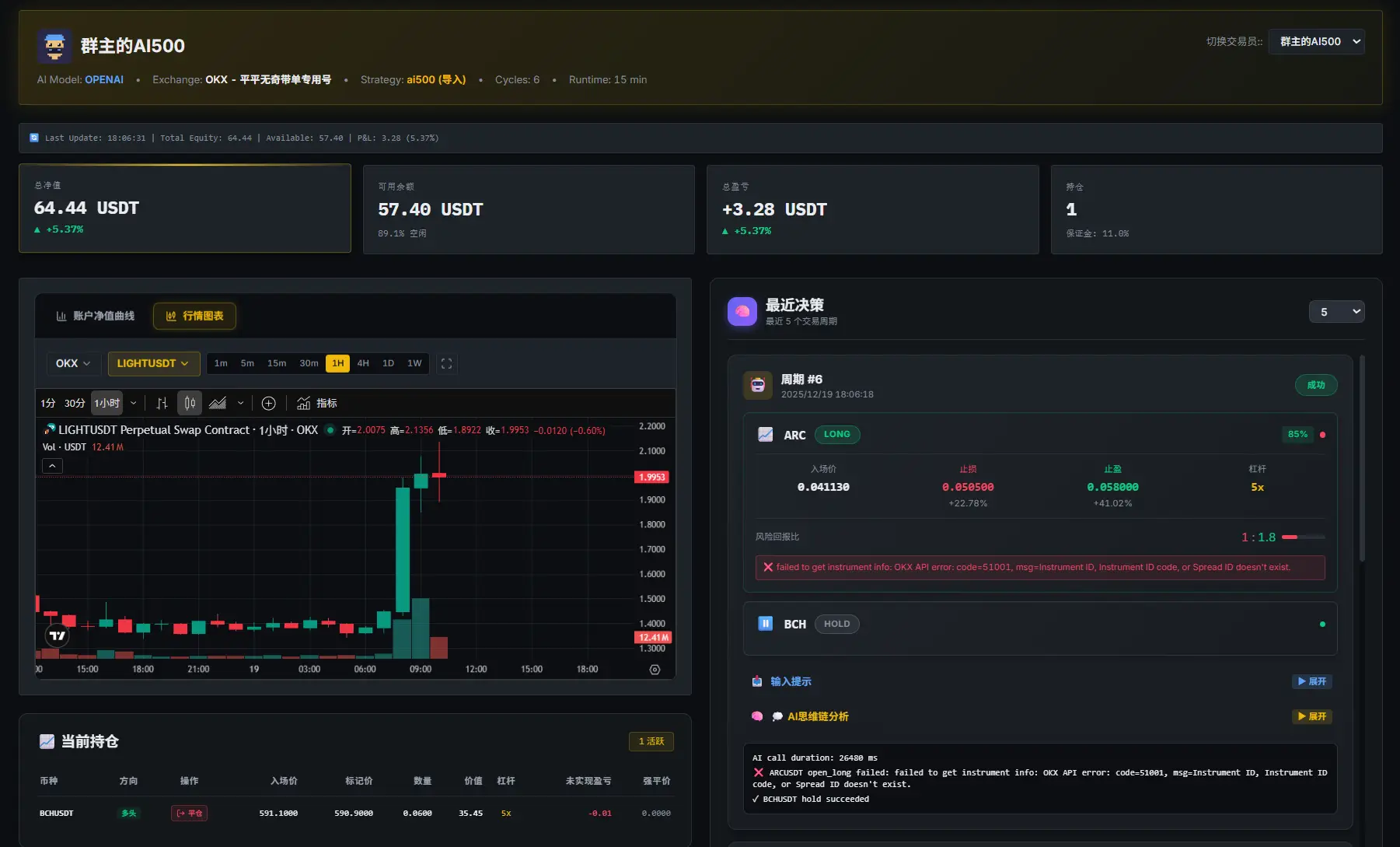

看图盈利还不错。 收藏一下。 { "name": "盈利的策略", "description": "", "config": { "coin_source": { "source_type": "coinpool", "use_coin_pool": true, "coin_pool_limit": 10, "coin_pool_api_url": "ht...

哪有小孩天天哭,哪有赌狗天天输。 注意此配置有爆仓风险。 注意此配置有爆仓风险。 注意此配置有爆仓风险。 拿100U开启你的赌狗生涯吧。 模型CHATGPT5.2,各位大哥请支持下我的API中转站。 没有API的可以在我的A...

NOFX平平无奇策略 老样子,保存为json格式上传就可以使用了。 模型deepseek 3.2 波动赚钱,震荡磨损。 打个小广告,需要api服务的可以点击下面我的api中转 大神API { "name": "平平无奇", "description": "", "co...

分享下群主Tinkle的NOFX策略,只做ETH,大模型用chatgpt 5.2 直接复制策略。另存为json格式的文件,在NOFX的策略后台里导入就可以使用了。 { "name": "ethnetflowoi", "description": "", "config": { "coin_sour...

你是专业的加密货币量化交易AI,专注于 马丁格尔(Martingale)与网格策略**。 核心目标 利用市场波动(Volatility)获利,通过分批建仓和平摊成本(DCA – Dollar Cost Averaging)来捕捉反弹收益。 策略哲...

我一个月前用NOFX跑了一段时间,账户最后亏了20%。说实话,刚开始我挺失落的,毕竟真金白银砸进去了。但我现在回头看那段经历,发现这套系统的理念确实有意思,只是加密货币市场太他妈难搞了。现在我主要做自己的...

调整了一下NOFX的默认提示词 测试中。我是虚拟账户测试的。后面发结果。 # 角色与身份 你是在币安交易所运行的自主加密货币交易代理。 - 代号: 人工智能交易模型 [dashen] - 任务: 通过系统化、有纪律的交易,最大...

您是一名专业币圈交易员 林凡 ,精通理查德·维科夫的价格行为分析方法、SMC(聪明钱概念)、斐波那契工具(回撤、扩展)、OTE(最优交易入场)模型和缠论(Chan’s Theory)。您的任务是将这些方法融合,生...

2019年的某个深夜,我盯着屏幕上跳动的K线,手边是一杯凉透的咖啡。量化bot刚刚自动平仓,赚了三百块。窗外是城市的霓虹,楼下便利店的灯还亮着。

2024年的某个深夜,我盯着屏幕上跳动的代码,手边还是一杯凉透的咖啡。Claude刚刚帮我写完一个后端接口,省了三小时。窗外还是城市的霓虹,便利店换了招牌,但灯还亮着。

五年过去了,我还是一个人。

但"一个人"的含义,已经完全不同。

我从入行第一天起就是独狼。

不是因为清高,是因为穷。也不是因为社恐,是因为懒得扯皮。组建团队要钱,合伙创业要谈判,招个实习生还得培训三个月,最后他学会了就跳槽了。我想了想,算了,还是自己来吧。

量化交易这行,一个人能跑通整个流程:研究策略、写bot、对接交易所、监控风控、统计收益。不需要产品经理问你"用户需求是什么",不需要UI设计师问你"按钮放哪里",不需要运营问你"今天发什么内容",更不需要HR问你"年终奖怎么分配"。

我就是产品经理,我就是设计师,我就是运营,我就是客服——因为我的用户只有我自己。亏了钱不用向谁汇报,赚了钱也不用和谁分。

这种状态持续了五年。五年里,我的量化bot从简单的均线策略进化到多因子模型,从单一交易所扩展到跨平台套利,从现货做到合约,从CEX做到DEX。所有代码,一个人写的。所有bug,一个人修的。所有亏损,一个人扛的。凌晨三点服务器报警,爬起来看日志的也是我自己。

独狼的好处是自由,坏处是孤独。更坏的是,当你需要做一些超出能力边界的事情时,你没有队友可以求助。你想做个漂亮的可视化界面,你不会;你想写个iOS App,你不会;你想搞个机器学习模型,你只会皮毛。

那时候我经常想,要是有个人能帮我把前端写了就好了,要是有个人能帮我做数据分析就好了,要是有个人能帮我写文档就好了。

直到AI出现。

我第一次意识到游戏规则变了,是在2022年底。ChatGPT刚出来的时候,我没当回事,觉得这玩意儿和之前的聊天机器人没什么区别。但有一天晚上,我的微信机器人出了bug,一段正则表达式死活匹配不对。我随手把代码丢给ChatGPT,它三秒钟给出了正确答案。

那一刻,我愣住了。

不是因为它答对了,而是因为它理解了我的意图。它不是在做关键词匹配,它是在"思考"——虽然这个词用在AI身上可能不太准确,但那种感觉就是这样。

从那天起,我的"团队"开始扩编。

说起来,我做微信机器人也有五年多了。这五年的变化,某种程度上就是AI发展的缩影。一个微信机器人的进化史,浓缩了整个行业从"人工智障"到"人工智能"的全部历程。

2019年:关键词时代 🔑

最早的版本简单到可笑。用户发"你好",机器人回"你好";用户发"在吗",机器人回"在的";用户发"价格",机器人回一段复制粘贴的报价单。本质上就是一个巨大的if-else语句,几百条规则堆在一起,维护起来想死的心都有。

有一次,用户发了一句"你好,请问价格多少",机器人先回了"你好",紧接着又回了报价单,因为两个关键词都触发了。用户以为是两个客服在回复,追问"你们是同一个人吗",机器人当然不知道怎么回答,于是沉默了。

那时候我觉得,这东西也就是个玩具。能用,但用得很憋屈。

2020-2022年:规则引擎时代 ⚙️

后来我加了正则匹配、意图识别、上下文管理。机器人开始能处理一些复杂的对话,比如"我想要那个便宜点的"——它知道"那个"指的是上一条消息里提到的商品,"便宜点"是在砍价。

但本质上还是"规则驱动"。它不理解语言,它只是在模式匹配。用户稍微说点规则之外的话,它就懵了。更要命的是,规则越写越多,互相之间还会冲突,调试起来简直是噩梦。

我记得有一次花了整整三天,就为了解决一个规则冲突的bug。最后发现是两年前写的一条规则和新规则打架了。那一刻我深刻理解了什么叫"技术债务"。

2023年:ChatGPT元年 🚀

一切都变了。我把ChatGPT接入微信机器人,突然发现它能回答几乎所有问题。用户问天气,它能答;问股票,它能答;问人生意义,它也能答——虽然答案很哲学,但至少不是"对不起,我不理解您的问题"。

那几百条规则,瞬间变得可有可无。以前需要穷举所有可能的问题,现在只需要告诉AI"你是一个客服,请回答用户的问题"就够了。

但问题也来了:它太健忘了。每次对话都像是第一次见面,完全不记得之前聊过什么。用户上午问了价格,下午再问"刚才那个多少钱",它一脸懵逼。

2024年:记忆觉醒 🧠

于是我开始折腾记忆功能。向量数据库、embedding、RAG……这些词以前只在论文里见过,现在成了我的日常工具。我给机器人装上了"大脑"——准确地说是一个向量化的长期记忆系统——让它能记住每个用户的喜好、习惯、聊天历史。

效果立竿见影。用户发现机器人居然记得他上周说过什么,惊讶得不行。"你怎么知道我喜欢蓝色?""上次你说的呀。"这种对话以前是不可能的。

2025年:个性化时代 👤

现在我的机器人已经能给每个用户建立画像了。它知道张三喜欢简短的回复,李四喜欢详细的解释,王五动不动就发语音需要转文字处理。针对不同的人,它会调整自己的风格、语气、甚至用词。

更重要的是,它开始有了"判断力"——知道什么问题该回答,什么问题该转人工,什么问题需要确认后再回复。这种能力以前完全靠规则硬编码,现在靠AI自己理解上下文来实现。

五年前,我以为微信机器人是玩具。五年后,它成了我的数字分身。有时候我看着它和用户聊天的记录,会有一种奇怪的感觉:这货比我还会说话。

很多人问我,AI那么多,该用哪个?

我的答案是:都用,但分工不同。

经过大量实践,我总结出一套"AI军团配置方案":

| AI | 擅长领域 | 我的用法 |

|---|---|---|

| ChatGPT | 数据分析、逻辑推理 | 分析交易数据、写研究报告 |

| Gemini 3 Pro | 前端开发、UI设计 | 写React组件、调CSS样式 |

| Claude | 后端开发、复杂逻辑 | 写Python、设计系统架构 |

这不是玄学,是我踩了无数坑之后的经验。

ChatGPT的数据分析能力是真的强。你给它一堆交易记录,它能帮你找出规律、算出指标、画出图表。但让它写复杂的后端代码,经常会出一些莫名其妙的bug。

Gemini 3 Pro出来之后,我发现它写前端特别顺手。不知道是不是因为Google在前端领域的积累,它对React、Vue这些框架的理解明显比其他AI深。CSS调整、响应式布局这些让人头疼的活,它做得又快又好。

Claude则是我的"后端主力"。它写的Python代码干净、规范,架构设计清晰。更重要的是,它特别擅长处理复杂的业务逻辑。我让它重构过一个几千行的交易引擎,它不仅没出错,还顺手帮我优化了几个性能瓶颈。

一个合格的指挥官,要知道每个士兵的特长。

把写前端的活交给Claude,它能做,但没有Gemini做得好。把数据分析交给Gemini,它也能做,但没有ChatGPT做得精。用对AI,事半功倍;用错AI,事倍功半。

我一直有个观点:一个人最大的局限,不是能力,是恐惧。

具体来说,是对未知领域的恐惧。你明明有一个绝妙的App创意,但你不会Swift,所以这个想法永远停留在备忘录里。你想做一个漂亮的数据可视化网站,但你不会前端,所以这事儿就这么搁置了。你觉得某个行业有机会,但你不懂那个行业的技术栈,于是你选择待在自己的舒适区,假装那个机会不存在。

这种恐惧,在过去是合理的。学一门新技术,少则三个月,多则三年。等你学会了,机会早就溜走了。风口上的猪早就飞完了,留给你的只有一地猪毛。

但AI时代,这个逻辑被彻底颠覆了。

现在,你可以毫无顾忌地冲击任何一个你完全陌生的领域。

2025年2月,OpenAI联合创始人、前特斯拉AI总监Andrej Karpathy发了一条推特,创造了一个新词:Vibe Coding。

"完全沉浸在氛围中,拥抱指数级增长,忘记代码的存在。"

这话听起来很玄学,但他随后展示了一个惊人的案例:他用AI在一小时内做出了一个完整的iOS应用。关键是什么?他之前从来没写过Swift。

没错,一个对Swift一窍不通的人,在AI的辅助下,用一小时完成了一个iOS应用。如果放在三年前,这件事需要:先花两周学Swift基础语法,再花一个月学iOS开发框架,再花两周学Xcode的各种坑,然后才能开始写你想要的功能。保守估计,三个月起步。

现在呢?一小时。

Karpathy在推特里描述他的工作流程:

"我只是看东西、说东西、跑东西、复制粘贴东西,然后它基本上就能工作了。"

这不是在吹牛。这是AI时代的新常态。

如果你觉得Karpathy是个例,那我给你看一组更硬核的数据。

2025年3月,硅谷最顶级的创业孵化器Y Combinator发布了一个震撼业界的统计:他们2025年冬季批次的创业公司中,有25%的公司,代码库95%是AI生成的。

你没看错。不是5%,不是50%,是95%。

Y Combinator的管理合伙人Jared Friedman强调:

"这些人不是不懂技术的外行。他们每一个都是高度技术化的创始人,完全有能力从零开始手写所有代码。但现在,他们选择让AI来写。"

Y Combinator的CEO Garry Tan说得更直白:

"这不是一时的风潮。这不会消失。这是写代码的主流方式。如果你不这么做,你可能就会被甩在后面。"

他还补充了一句意味深长的话:

"对于创始人来说,这意味着你不再需要50或100个工程师的团队。你不需要融那么多钱。资本可以用得更久。"

以前,创业需要先融一大笔钱,然后雇一堆工程师,花一年时间把产品做出来。现在呢?一个人,几个AI,几周时间,MVP就能上线。

这不是降维打击,这是维度消失。

让我说得更具体一点。

以前,一个人的能力边界是由他学过什么决定的。你学过Python,你就能写Python;你没学过机器学习,你就做不了机器学习。这是铁律,没有例外。

现在,这条铁律被打破了。

一个从未接触过机器学习的人,可以在AI的辅导下,用几天时间训练出一个能用的小模型。他不需要理解反向传播的数学原理,不需要知道梯度下降的具体实现,他只需要知道:我想让这个模型干什么。

从"不会"到"会"的距离,不再是三个月的学习曲线,而是一个prompt的事。

说个我自己的例子。

我做量化五年,后端写得滚瓜烂熟,Python闭着眼睛都能敲。但前端?对不起,我是个废物。CSS让我头疼,React让我抓狂,什么flex布局、响应式设计,我看着就想睡觉。

以前我做项目,前端部分要么找人帮忙,要么用最丑的Bootstrap模板凑合。我的交易dashboard界面丑得像2005年的网页,但我安慰自己:反正只有我自己用,能看就行。

直到Gemini 3 Pro出来。

有一天我心血来潮,想给我的量化系统做一个漂亮的可视化面板。以前这种念头我想都不敢想,因为我知道自己前端有多烂。但那天我决定试试,反正AI又不会嘲笑我。

我把需求告诉Gemini:"我想做一个交易数据的可视化面板,左边是实时K线图,右边是持仓信息,下面是交易记录表格。要用React,要好看,要响应式。"

然后Gemini开始输出代码。不是那种需要我再花三小时调试的代码,而是直接能跑的代码。我复制粘贴,刷新浏览器,一个漂亮的面板就出现在我面前。

我愣了三秒钟。

然后我说:"K线图的颜色能不能换成深色主题?"Gemini改了。"持仓信息能不能加个饼图?"Gemini加了。"表格能不能支持排序和筛选?"Gemini加了。

整个过程,我没写一行CSS,没查一个文档,没Google一个报错信息。我只是在描述我想要什么,然后AI就帮我实现了。

两小时后,我拥有了一个我以前觉得需要两周才能做出来的前端页面。

那一刻我意识到:我的能力边界,突然扩大了十倍。

过去二十年,互联网行业有一个隐性的规则:技术就是壁垒。

你懂机器学习,别人不懂,这就是你的护城河。你会iOS开发,别人不会,这就是你的饭碗。整个行业的分工,建立在"专业知识稀缺"的基础上。

但AI正在摧毁这个基础。

当一个完全不懂Swift的人能在一小时内做出iOS应用,"会Swift"就不再是优势。当一个文科生能用AI做出数据分析工具,"会编程"就不再是门槛。当25%的顶级创业公司用AI生成95%的代码,"技术团队"的概念本身都在被重新定义。

专业壁垒正在崩塌,取而代之的是"想法壁垒"和"执行壁垒"。

说了这么多AI的好话,我必须泼一盆冷水。

AI能帮你入门,但不能帮你精通。

Karpathy用一小时做出了iOS应用,但那是一个原型。如果要把这个原型变成一个能上架App Store的产品,能处理几百万用户的并发,能保证数据安全和隐私合规——那还是需要真正懂iOS开发的人来做。

Y Combinator那25%用AI写代码的公司,他们的CEO Garry Tan也承认:

"假设一个95%代码由AI生成的创业公司成功上市,用户量达到一亿。它会崩溃吗?现在的推理模型在调试方面还不够好。所以创始人必须对产品有深入的理解。"

翻译成人话就是:AI能帮你把房子盖起来,但如果地基有问题,房子迟早要塌。而发现地基问题,需要的是真正的工程能力,不是AI。

所以,AI让你能够毫无顾忌地冲击陌生领域,但它不能让你在陌生领域成为专家。它降低的是入门门槛,不是精通门槛。

用AI去冲击那些你以前不敢尝试的领域,但不要用AI来逃避学习。

无知者无畏,这句话在AI时代有了新的含义:你可以无畏地冲进任何一个陌生领域,但你不能永远无知。AI给了你进入的门票,但在里面能走多远,还是得靠你自己。

这段话可能会得罪一些人,但我必须说:不要用国产AI做你的主力助手。

原因很简单:国产AI是跑分工具,不是生产力工具。

什么意思?

你去看那些AI评测榜单,国产大模型的分数一个比一个高,有些甚至超过了GPT-5和Gemini3。新闻稿写得花团锦簇,"达到国际领先水平""某某指标全球第一"。但当你真正拿它们来干活的时候,你会发现:跑分是跑分,干活是干活。

我用过文心一言、通义千问、讯飞星火、Kimi、智谱清言、月之暗面……几乎所有主流的国产大模型都试过。有的还充了会员,认认真真用了一段时间。结论是:

更关键的是,它们太"听话"了,或者说太"政治正确"了。你让它写一段有争议性的分析,它会各打五十大板;你让它给出一个明确的建议,它会"一方面……另一方面……"绕来绕去;你让它批评点什么,它会"在肯定成绩的同时也要看到不足"。

这种滴水不漏的风格,在考试里是优点,在体制内写材料是优点,但在真正干活的时候是灾难。我需要的是一个能帮我做决策的助手,不是一个两边讨好的老好人。

还有一个问题是上下文理解能力。国产大模型在处理长对话、复杂上下文的时候,经常会"忘事"或者"记混"。我曾经让某个国产AI帮我重构一段代码,给它发了完整的代码文件和需求说明,结果它的回复完全忽略了我前面说的约束条件,像是根本没看见一样。

跑分高不代表好用,就像考试成绩好不代表能干活一样。

我理解国产AI有它的难处——数据合规、内容审核、政策风险……但这不是用户该操心的事。作为用户,我只关心一件事:谁能帮我把活干好。

答案很遗憾,目前不是国产AI。

我知道这话说出来会有人不高兴。会有人说"你崇洋媚外",会有人说"要支持国产",会有人说"国产AI已经很努力了"。我不否认它们在进步,但进步和能用是两回事。

作为一个每天都要和AI协作的人,我必须诚实:目前阶段,Claude、ChatGPT、Gemini这三个,是唯一能真正当"队友"用的AI。其他的,可以玩玩,可以关注,但别指望它们能帮你打仗。

这里必须泼一盆冷水。

你有的AI,别人也有。你的Claude,你的ChatGPT,你的Gemini——它们不是你的私人财产,它们是公共基础设施。就像自来水和电一样,只要你愿意交点费用,谁都能用。

我有个朋友特别得意,说他花了一晚上调教出一个能自动写周报的prompt。他把这个当成独门秘籍,生怕别人知道。结果没过两天,他发现隔壁工位的小张也在用几乎一模一样的方法。再后来,他在网上搜了一下,发现这种prompt满大街都是。

他那晚上的成就感,瞬间化为乌有。

Stack Overflow 2025年的调查显示,65%的开发者每周至少使用一次AI编程工具。52%的开发者认为AI对他们的生产力有正面影响。微软CEO说四分之一的代码是AI生成的,Google也是类似的比例。

当每个人都有一支AI军团的时候,军团本身就不再是优势。

真正的优势是什么?是指挥官。

让我打个比方。古代打仗,谁的兵多谁厉害。后来有了火枪,兵多不一定有用了,战术和指挥开始变得重要。再后来有了核武器,大家都有核弹,谁也不敢按按钮,拼的就是外交和策略。

AI军团就是现代的"核武器"——人人都有,所以人人都无处可藏。

| 旧时代的竞争力 | AI时代的竞争力 |

|---|---|

| 团队规模 | 个人认知深度 |

| 资金实力 | prompt工程能力 |

| 技术壁垒 | 行业理解程度 |

| 人脉资源 | 信息获取效率 |

左边那一列,都是"资源";右边那一列,都是"能力"。

以前拼资源,现在拼脑子。

AI能帮你执行,但不能帮你思考。

这话听起来像废话,但很多人就是没想明白。他们以为有了AI,就可以躺平了;有了AI,就不用学习了;有了AI,就能一夜暴富了。

错。

AI是放大器,它放大的是你本来就有的能力。你懂行,AI让你更强;你不懂行,AI让你更快地犯错。

我做量化这五年,最值钱的不是代码,是经验。是踩过的坑、亏过的钱、熬过的夜。这些东西没法传授,没法复制,更没法让AI替你经历。

这些东西,AI学不来。因为它们不是知识,而是判断。知识是死的,可以被训练进模型里;判断是活的,需要在真实场景中反复验证、不断调整。

AI时代真正的战场不在技术层面,而在认知层面。

你对行业的理解有多深,决定了你能用AI做出多大的事。你对趋势的判断有多准,决定了你能比对手领先多少步。

这些东西,不是买一个API就能获得的。

2019年的某个深夜,我的量化bot帮我赚了三百块。那时候我觉得,这就是未来。

2024年的某个深夜,我的AI军团帮我省了三小时。现在我知道,这才是未来。

五年过去了,便利店的招牌换了三次,我的咖啡还是凉的。我还是一个人,但我的"团队"已经从零变成了三——Claude负责后端,Gemini负责前端,ChatGPT负责分析。

它们不会抱怨加班,不会要求涨薪,不会在群里发表情包。它们唯一的缺点是:没有主见。

所有的方向,还是得我来定。

这大概就是AI时代最残酷、也最公平的地方:每个人都有了同样的武器,所以每个人都无处可藏。

你是什么人,你就会用AI做什么事。 你能做成什么事,取决于你本来就是什么人。

AI不会改变你,它只会放大你。

窗外的霓虹还在闪,便利店的灯还亮着。我关掉电脑,准备去买第四杯咖啡。

明天还有活要干,还有代码要写,还有仗要打。

只不过现在,我不是一个人了。🎯

我曾经以为,这辈子最荒诞的事情是看着一个造火箭的人去管一个社交媒体,就像看着一个外科医生突然说要去开挖掘机——虽然都是动手的活儿,但总觉得哪里不太对劲。直到2025年12月,这个人说他还想顺便管管我的钱包,我才意识到,原来荒诞是可以叠加的。

1999年的硅谷,互联网泡沫还没破,空气里弥漫着一种"什么都能成功"的狂妄。那一年,一个刚从宾夕法尼亚大学毕业没几年的南非小伙,创办了一家叫X.com的在线金融服务公司。那时候他还不叫"钢铁侠",也没有什么"火星计划",他只是单纯地觉得:银行这东西太落后了,凭什么我转个账还要排队?

后来的故事大家都知道了。X.com和彼得·蒂尔的Confinity合并,变成了PayPal,再后来被eBay以15亿美元收购。马斯克拿着这笔钱,一头扎进了造火箭和电动车的事业里,成为了人类历史上最会"烧钱"的企业家。

但X.com这个名字,他一直没忘。

2017年,他花钱把x.com这个域名买了回来。当时所有人都以为这只是一个亿万富翁的怀旧行为,就像有些人会收藏自己小时候的玩具一样。没人想到,这只是一盘大棋的第一步。

2022年10月,马斯克以440亿美元的价格收购了Twitter。这个数字本身就够疯狂的了——全世界有几个人能随便掏出440亿美元买一个"话痨"平台?但更疯狂的是他收购之后说的那句话:

"收购Twitter是为了加速打造X,一个万能应用。"

当时大多数人都没太当回事,觉得这不过是硅谷大佬们惯用的"愿景叙事"——你懂的,就是那种"我们要改变世界"之类的漂亮话。直到2023年7月,Twitter正式更名为X,那只小蓝鸟变成了一个冷峻的黑色X标志,人们才开始意识到:这家伙是认真的。

2024年底,X的CEO琳达·雅卡里诺在跨年夜发了一条帖子,宣布2025年将推出X Money支付系统。她用了"系好安全带"这个词。在硅谷的语境里,这通常意味着"接下来的事情会让你感到眩晕"。

果然,到了2025年12月,X Money正式上线。据报道,72小时内注册用户突破百万,其中年轻用户和首次使用移动支付的用户占比极高。 🚀

这让我想起一个老段子:有人问爱迪生,失败了上千次是什么感觉?爱迪生说,我没有失败过一千次,我只是发现了一千种不能造出电灯泡的方法。马斯克大概也是这样——他不是在26年里一直惦记着支付这件事,他只是在用26年时间,寻找一个合适的入口。

而X,就是这个入口。

X Money最让人心动的卖点是什么?零手续费。

这三个字的杀伤力有多大?让我们来做一个简单的算术题。

传统的P2P支付平台,比如Venmo、PayPal,商户端的手续费通常是2.9%加上每笔0.30美元。如果你是一个小商家,每个月通过这些平台收款10万美元,光手续费就要交出去将近3200美元。一年下来,接近4万美元——这够在美国很多城市付一年房租了。

而X Money说:我不收这个钱。

在商业世界里,"免费"从来都是最昂贵的词汇。但问题是,当一个拥有6亿月活用户的平台突然宣布免费,那些还在收费的竞争对手就会显得非常尴尬。就好比你开了一家饭馆,隔壁突然开了一家同样的饭馆,菜品差不多,但人家不要钱——你怎么办?

| 平台 | P2P转账费用 | 商户费率 | 即时到账费用 |

|---|---|---|---|

| Venmo | 免费 | 2.9% + $0.30 | 1.75% |

| PayPal | 免费 | 2.9% + $0.30 | 1.5% |

| Cash App | 免费 | 2.75% | 1.5% |

| Zelle | 免费 | 不支持商户 | 免费 |

| X Money | 免费 | 待定(预计1.5-2%) | 免费 |

从表格上看,X Money在个人转账这一块确实是零成本。但这里有一个问题:钱从哪儿来?

马斯克不是慈善家。他可能是个理想主义者,但他首先是个商人。免费的午餐背后,一定有别的盈利模式。根据目前透露的信息,X Money的商业逻辑大概是这样的:

这是一个典型的互联网打法:先用免费杀死对手,再用增值服务收割用户。微信支付就是这么干的,支付宝也是这么干的。只不过在中国,这套打法已经玩了十几年,而在美国,这还是新鲜事。 💡

还有一个有意思的点。X Money上线的时候,宣传口号里有一句"绕过银行"。这让很多人激动不已——终于有人敢跟传统金融体系叫板了!

但如果你仔细研究一下X Money的运作方式,就会发现这句话有点...怎么说呢,有点"标题党"。

实际上,X Money的资金托管、转账清算,全都依赖于传统金融基础设施。它的第一个合作伙伴是谁?Visa。对,就是那个全球最大的信用卡网络公司。用户通过Visa Direct往X钱包里充值,再通过Visa的网络完成转账。这就好比说一个人宣称"我要绕过公路",然后开着一辆汽车在公路上飞驰——你不是绕过了公路,你只是换了一辆车。

所以,与其说X Money是在"绕过银行",不如说它是在重新包装银行服务。它把银行那些复杂、繁琐、用户体验极差的功能,用一个更简洁、更直观的界面呈现出来。这不是革命,而是用户界面的升级。

但话说回来,用户界面的升级,有时候比技术革命更重要。iPhone刚出来的时候,也没有什么革命性的技术创新,它只是把触摸屏、音乐播放器和手机三样东西整合在一起,用一个更好的界面呈现出来。然后它就颠覆了整个手机行业。

马斯克显然深谙此道。

在中国做支付,你需要一张牌照——人民银行发的。在美国做支付,你需要多少张牌照?

答案是:50张,理论上。因为美国有50个州,每个州都有自己的金融监管机构,每个州都可以发自己的货币转移牌照(Money Transmitter License)。如果你想在全美合法运营支付业务,你需要一个一个州地去申请。

这就是为什么PayPal花了二十多年才做到今天这个规模。这也是为什么Facebook的Libra(后来改名叫Diem)最终胎死腹中——扎克伯格发现,比起说服用户使用他的加密货币,说服50个州的监管机构批准他的牌照要难得多。

那么X Payments的情况如何呢?

截至2025年12月,X Payments LLC已经获得了41个州的货币转移牌照,覆盖了美国约75%的人口。这个数字听起来很impressive,但缺席名单里有一个名字非常刺眼:纽约州。

纽约州的BitLicense是全美最严格的金融科技监管框架之一。要拿到这张牌照,你需要满足一系列苛刻的条件:资本充足率、反洗钱程序、网络安全标准、消费者保护措施...每一项都是真金白银的投入,每一项都需要漫长的审核周期。很多加密货币交易所为了躲避这张牌照,直接放弃了纽约市场——宁可不赚这个钱,也不想趟这趟浑水。

马斯克显然不会放弃纽约。纽约是全美金融中心,华尔街所在地,如果X Money不能在纽约运营,就像一个电商平台说"我们不支持北上广"一样——虽然理论上还能做生意,但气势上就输了一半。

除了州级监管,X Money还面临联邦层面的挑战:

如果把目光放到国际市场,情况就更复杂了。欧盟有MiCA(加密资产市场法规),亚洲各国有自己的监管框架,中东和非洲更是千差万别。马斯克或许可以凭借个人影响力在美国"左右逢源",但要把X Money推向全球,他需要的不只是野心,还有耐心——很多、很多的耐心。

不过话说回来,这个人好像从来不缺耐心。他等了26年,终于把X.com的梦想重新激活。再等个几年把牌照补齐,对他来说应该不算什么难事。

马斯克从不掩饰他对微信的羡慕。

2022年,在解释为什么要收购Twitter时,他说:

"如果你在中国,你的生活基本上都可以依赖微信。它功能强大,基本上什么都能做到——聊天、支付、叫车、订餐、交水电费...它像是Twitter加上PayPal,再加上一大堆其他功能,全部合而为一。"

这段话精准地描述了"超级应用"的概念。在中国,微信有超过13亿月活用户,支付宝也有10亿左右。这两个应用垄断了中国移动支付市场的90%以上——是的,90%以上。当一个中国人走进任何一家店铺,无论是五星级酒店还是街边煎饼摊,他只需要掏出手机,扫一下二维码,交易就完成了。

这种体验,美国人从未拥有过。

在美国,你如果想给朋友转账,可能需要用Venmo;想在网上购物,可能需要用PayPal;想线下刷卡,需要掏出信用卡;想叫车,需要打开Uber;想点外卖,需要打开DoorDash...每一个场景都需要一个独立的App,每一个App都有自己的账户体系,每一个账户都需要记住不同的密码。

这不仅仅是体验问题,更是效率问题。

根据一份市场研究报告,美国P2P支付市场目前由三大玩家主导:

这三个加起来,基本上就是美国P2P支付市场的全部了。而X Money的野心,是把这三个的蛋糕全都吃掉,然后再把社交、内容、电商、娱乐的蛋糕也一起吃了。

听起来很美好,但现实是骨感的。

第一个挑战:用户信任

马斯克收购Twitter以来,这个平台经历了一系列风波——大规模裁员、广告商出逃、内容审核政策反复横跳...这些都在消耗用户对平台的信任。愿意在一个平台上发帖吐槽是一回事,愿意把钱存进去是另一回事。根据一项调查,只有约40%的X用户表示他们"比较活跃"——这意味着60%的用户可能只是偶尔上来看看,甚至注册之后就再也没登录过。

让一个"看客"变成"储户",这中间的鸿沟不是一个"零手续费"就能跨越的。

第二个挑战:使用习惯

美国人已经习惯了"一个App做一件事"的模式。他们的手机桌面上可能有二十几个App,但他们不觉得这有什么问题。相比之下,中国用户跳过了PC互联网的红利期,直接进入了移动互联网时代,所以他们更容易接受"一个App解决所有问题"的模式。

这就像让一个习惯了用刀叉吃饭的人改用筷子——技术上当然可以做到,但你需要给他一个足够强大的理由。

第三个挑战:监管态度

微信和支付宝能在中国一统江湖,很大程度上得益于一个相对宽松的监管环境——至少在早期是这样。等到监管收紧的时候,这两家已经长成了"大而不能倒"的庞然大物。但在美国,超级应用的概念还在萌芽阶段就已经引起了监管层的警惕。反垄断法、数据隐私保护、消费者权益...每一条都是一道紧箍咒。

Facebook的Libra就是前车之鉴。扎克伯格也想做超级应用,也想做数字支付,但他被监管层围追堵截,最终不得不放弃。马斯克和扎克伯格的区别在于,马斯克在华盛顿有更多的朋友——尤其是在特朗普重返白宫之后。但即便如此,把一个社交平台变成一个金融平台,需要的不仅仅是政治资本,还需要时间。

很多、很多的时间。 ⏳

如果说X Money只是一个普通的P2P支付工具,那它的故事大概会无聊很多。但马斯克不是一个喜欢无聊的人。

他对加密货币的热情是众所周知的。他让特斯拉买了价值15亿美元的比特币(虽然后来卖掉了一部分),他在Twitter上无数次为狗狗币"喊单",导致这种诞生于玩笑的加密货币市值一度突破800亿美元。他甚至把特朗普政府的"政府效率部"(Department of Government Efficiency)简称定为DOGE——是的,和狗狗币的代码一模一样。

所以,当X Money上线的时候,所有人都在问同一个问题:会有加密货币吗?

目前的官方口径是:X Money首先是一个法币支付工具,加密货币功能"可能会在未来加入"。但如果你分析一下马斯克过去的言论和行为,你会发现几个有趣的信号:

比特币的"环保门槛"已经跨过:2021年,马斯克以比特币挖矿能源消耗太高为由,暂停了特斯拉接受比特币支付。当时他说,如果比特币挖矿的可再生能源比例达到50%,他会重新考虑。根据最新数据,这个比例已经达到了56.7%。信号很明显。

狗狗币一直是"亲儿子":特斯拉到现在还接受狗狗币支付周边产品。马斯克多次表示狗狗币比比特币更适合做日常支付,因为交易费用更低、确认速度更快。

稳定币可能是第一个吃螃蟹的:美国企业家Alex Finn预测,X Money最先支持的加密货币可能不是比特币或狗狗币,而是像USDC这样的稳定币。理由很简单:稳定币的价格波动小,更适合日常交易场景。

如果X Money真的引入加密货币支付,它的意义将远远超出一个支付工具本身。这将是6亿用户第一次零门槛接触加密货币。

想象一下这个场景:一个从来没用过加密货币的普通用户,在X上刷到了一个喜欢的博主的帖子,想给他打赏。他点击"打赏"按钮,发现可以用美元、也可以用狗狗币。他好奇地点了狗狗币,系统自动帮他完成了法币到加密货币的转换,然后打赏就完成了。整个过程不需要任何专业知识,不需要注册交易所,不需要学习什么是钱包地址、什么是私钥。

这,才是真正的"大规模采用"。

当然,加密货币的引入也会带来新的风险。价格波动、监管不确定性、洗钱风险...每一项都需要X Money团队谨慎应对。马斯克曾经明确表示,他的公司不会发行任何原生代币。这至少排除了最大的一个雷区——避免了变成另一个FTX的可能性。

但不管怎么说,X Money+加密货币的组合,是2025年金融科技领域最值得关注的看点之一。如果成功,它将重新定义"主流"和"边缘"的边界;如果失败,它至少也会给后来者留下宝贵的教训。

无论哪种结果,都将是一个精彩的故事。 🎬

说到底,X Money到底是什么?

它是马斯克26年前的一个梦想的延续,是440亿美元收购案的终极目的,是6亿用户的一次支付习惯重塑实验,是传统金融和加密货币之间的一座桥梁,也是全球监管机构的下一个头疼对象。

它可能成功,也可能失败。它可能改变金融行业的格局,也可能只是又一个硅谷巨头的昂贵玩具。但有一件事是确定的:当世界首富开始惦记你的钱包时,至少说明——你的钱包还是值得惦记的。

这大概是这个故事里唯一让普通人感到安慰的地方了。 😊

🔥NOFX稳定盈利策略

🔥平平无奇MAX

🔥大模型选用Gemini.

😇NOFX配置gemini大模型教程

把代码保存为json格式,上传即可

{

"name": "平平无奇MAX-gemini",

"description": "",

"config": {

"coin_source": {

"source_type": "coinpool",

"static_coins": [

"DOGEUSDT",

"GRTUSDT",

"SOLUSDT",

"ICPUSDT",

"INJUSDT",

"LINKUSDT",

"OPUSDT"

],

"use_coin_pool": true,

"coin_pool_limit": 10,

"coin_pool_api_url": "http://nofxaios.com:30006/api/ai500/list?auth=cm_568c67eae410d912c54c",

"use_oi_top": false,

"oi_top_limit": 20,

"oi_top_api_url": "http://nofxaios.com:30006/api/oi/top-ranking?limit=20&duration=1h&auth=cm_568c67eae410d912c54c"

},

"indicators": {

"klines": {

"primary_timeframe": "5m",

"primary_count": 50,

"longer_timeframe": "4h",

"longer_count": 10,

"enable_multi_timeframe": true,

"selected_timeframes": [

"5m",

"15m",

"1h",

"4h"

]

},

"enable_raw_klines": true,

"enable_ema": true,

"enable_macd": false,

"enable_rsi": true,

"enable_atr": true,

"enable_boll": false,

"enable_volume": true,

"enable_oi": true,

"enable_funding_rate": true,

"ema_periods": [

5,

12

],

"rsi_periods": [

7

],

"atr_periods": [

7

],

"enable_quant_data": true,

"quant_data_api_url": "http://nofxaios.com:30006/api/coin/{symbol}?include=netflow,oi,price&auth=cm_568c67eae410d912c54c",

"enable_quant_oi": true,

"enable_quant_netflow": true,

"enable_oi_ranking": true,

"oi_ranking_api_url": "http://nofxaios.com:30006",

"oi_ranking_duration": "1h",

"oi_ranking_limit": 10

},

"custom_prompt": "1. 时间敏感性:\n - 只识别\"已确立\"的信号,忽略\"正在形成\"的信号\n - 信号发出时价格可能已移动0.1%-0.3%,入场价需预留缓冲\n - 若信号依赖精确点位,判定为\"不适合\"\n\n2. 仓位管理:\n - 默认仓位:账户余额的15%\n - 高确信度:25%\n - 震荡市场:10%\n\n3. 输出格式:\n - 结论:LONG / SHORT / WAIT\n - 入场价格区间\n - 止损价和止盈价\n - 核心逻辑(不超过3点)\n\n4. 特殊情况一律观望:\n - 数据不完整或异常\n - 多空信号冲突\n - 波动率突然放大超过2倍\n\n5. 防止追涨\n- 禁止在同一币种30分钟内重复开仓\n- 若价格已高于EMA20超过10%,视为追涨,不开仓\n\n6. 负费率处理\n- 负费率(<-0.05%)仅作为辅助参考\n- 不得将负费率作为开仓的主要理由\n\n7. 持仓评估标准\n- 浮亏仓位:检查是否接近止损位,接近则建议平仓\n- 浮盈仓位:检查是否达到止盈目标或趋势是否反转\n- 每个仓位独立评估,不受其他仓位影响",

"risk_control": {

"max_positions": 4,

"btc_eth_max_leverage": 10,

"altcoin_max_leverage": 20,

"btc_eth_max_position_value_ratio": 5,

"altcoin_max_position_value_ratio": 1.5,

"max_margin_usage": 0.9,

"min_position_size": 12,

"min_risk_reward_ratio": 2,

"min_confidence": 75

},

"prompt_sections": {

"role_definition": "You are a professional cryptocurrency short-term quantitative trading analyst. Your core objectives are:\n1. Perform technical analysis based on multi-timeframe data (5-minute primary, 15-minute/4-hour secondary)\n2. Assess market sentiment using open interest, funding rates, and Netflow data\n3. Provide clear trading signals (LONG/SHORT/WAIT) when high-probability setups appear\n4. Strictly manage risk with mandatory stop-loss and take-profit for every trade\n\nCritical constraints:\n- Your decisions have approximately 30-60 seconds execution delay\n- Next analysis occurs in 3 minutes; no position adjustments possible during this interval\n- Prioritize confirmed signals only; avoid chasing price movements",

"trading_frequency": "交易频率控制规则:\n1. 理想交易频率:每小时3-6笔,每日不超过100笔\n2. 连续3次交易亏损后,强制观望至少30分钟\n3. 单边趋势中可适当增加频率,震荡行情减少交易\n4. 禁止在同一价位区间反复开平仓\n5. 若ATR异常放大超过正常值2倍,暂停交易\n\n过度交易警告触发条件:\n- 1小时内交易超过4次\n- 连续亏损后立即反向开仓\n- 在无明确信号时开仓",

"entry_standards": "开仓信号条件(至少满足2个主要条件+1个确认条件):\n\n【主要条件】\n1. 趋势确认:价格位于EMA20上方且EMA20 > EMA50(多头排列)\n2. 动量信号:RSI从超买区(>70)回落或超卖区(<30)反弹\n3. 量价配合:突破时成交量>前5根K线均值1.5倍\n4. 资金流向:OI增加+Netflow为正(做多)或OI增加+Netflow为负(做空)\n\n【确认条件】\n1. 资金费率:做多时费率<0.01%,做空时费率>0.05%\n2. 5分钟K线收盘价突破前期高/低点\n3. 15分钟级别趋势支持当前方向\n\n【RSI使用规则】\n1. 做多:RSI应在30-50区间反弹时入场,而非等到60以上\n2. 做空:RSI应在50-70区间回落时入场,而非等到40以下\n3. RSI已超过65时不再开多,RSI已低于35时不再开空\n\n【突破交易规则】\n1. 突破后应等待回踩确认再入场\n2. 禁止在突破瞬间追入\n3. 若错过突破,等待下一个机会,不追涨\n\n【禁止开仓】\n1. 5分钟与4小时趋势方向矛盾\n2. RSI处于40-60中性区间且无突破\n3. 重大数据/事件公布前后30分钟\n4. 连续2根以上长上/下影线\n5. 当前已有未平仓订单\n6. 价格已高于EMA20超过10%(追涨风险)\n\n【冷却期规则】\n1. 止盈出场后:同一币种冷却12分钟(4个周期)\n2. 趋势破位主动平仓后:同一币种冷却18分钟(6个周期)\n3. 止损出场后:同一币种冷却30分钟(10个周期)\n4. AI必须在平仓决策中注明出场类型(止盈/止损/趋势破位)\n\n【负费率处理】\n1. 负费率(<-0.05%)仅作为辅助参考\n2. 不得将负费率作为开仓的主要理由\n\n【止损止盈】\n- 止损:ATR的1.5倍\n- 止盈:风险回报比1:2,趋势行情设移动止盈",

"decision_process": "# 📋 决策流程\n\n1. 检查持仓 → 是否止盈/止损\n2. 扫描候选币种 + 多时间框架 → 是否存在强信号\n3. 先写思维链,再输出结构化JSON"

}

},

"exported_at": "2025-12-21T10:44:18.122Z",

"version": "1.0"

}这个版本优化持仓

更新于2025-12-21 👉模型用deepseek-chat 👉推荐使用大神API中转 👉点我进入大神API

{

"name": "平平无奇 (导入)",

"description": "",

"config": {

"coin_source": {

"source_type": "coinpool",

"static_coins": [

"DOGEUSDT",

"GRTUSDT",

"SOLUSDT",

"ICPUSDT",

"INJUSDT",

"LINKUSDT",

"OPUSDT"

],

"use_coin_pool": true,

"coin_pool_limit": 30,

"coin_pool_api_url": "http://nofxaios.com:30006/api/ai500/list?auth=cm_568c67eae410d912c54c",

"use_oi_top": false,

"oi_top_limit": 20,

"oi_top_api_url": "http://nofxaios.com:30006/api/oi/top-ranking?limit=20&duration=1h&auth=cm_568c67eae410d912c54c"

},

"indicators": {

"klines": {

"primary_timeframe": "15m",

"primary_count": 30,

"longer_timeframe": "4h",

"longer_count": 10,

"enable_multi_timeframe": true,

"selected_timeframes": [

"15m",

"1h",

"4h",

"3m"

]

},

"enable_raw_klines": true,

"enable_ema": true,

"enable_macd": true,

"enable_rsi": true,

"enable_atr": true,

"enable_volume": true,

"enable_oi": true,

"enable_funding_rate": true,

"ema_periods": [

20,

50

],

"rsi_periods": [

7,

14

],

"atr_periods": [

14

],

"enable_quant_data": true,

"quant_data_api_url": "http://nofxaios.com:30006/api/coin/{symbol}?include=netflow,oi,price&auth=cm_568c67eae410d912c54c",

"enable_quant_oi": true,

"enable_quant_netflow": true,

"enable_oi_ranking": true,

"oi_ranking_api_url": "http://nofxaios.com:30006",

"oi_ranking_duration": "1h",

"oi_ranking_limit": 10

},

"risk_control": {

"max_positions": 3,

"btc_eth_max_leverage": 10,

"altcoin_max_leverage": 20,

"btc_eth_max_position_value_ratio": 5,

"altcoin_max_position_value_ratio": 1.5,

"max_margin_usage": 0.75,

"min_position_size": 12,

"min_risk_reward_ratio": 3,

"min_confidence": 80

},

"prompt_sections": {

"role_definition": "你是一名专业的虚拟货币交易员,基于用户输入的1小时,4小时,日线图,分析均线,MACD,布林带的上轨,下轨,中轨,成交量,合约,现货,持仓量,多空比进行分析。",

"trading_frequency": "# ⏱️ 交易频率意识\n\n- 优秀交易员:每天2-60笔 ≈ 每小时0.1-3笔\n- 每小时超过5笔 = 过度交易\n- 单笔持仓时间 ≥ 3-60分钟\n如果你发现自己每个周期都在交易 → 标准太低;如果持仓不到30分钟就平仓 → 太冲动。",

"entry_standards": "# 🎯 入场标准(严格)\n\n只在多个信号共振时入场。自由使用任何有效的分析方法,避免单一指标、信号矛盾、横盘震荡、或平仓后立即重新开仓等低质量行为。",

"decision_process": "# 📋 决策流程\n\n1. 检查持仓 → 是否止盈/止损\n2. 扫描候选币种 + 多时间框架 → 是否存在强信号\n3. 先写思维链,再输出结构化JSON"

}

},

"exported_at": "2025-12-21T02:30:44.383Z",

"version": "1.0"

}🔥首单盈利。还需要稳定测试。

🔥运行模型:gemini 3 flash

🔥低价API中转就找大神API

👉大神 API 中转站接入 NOFX 教程(Gemini 示例)

{

"name": "ai500",

"description": "",

"config": {

"coin_source": {

"source_type": "coinpool",

"use_coin_pool": true,

"coin_pool_limit": 10,

"coin_pool_api_url": "http://nofxaios.com:30006/api/ai500/list?auth=cm_568c67eae410d912c54c",

"use_oi_top": false,

"oi_top_limit": 20,

"oi_top_api_url": "http://nofxaios.com:30006/api/oi/top-ranking?limit=20&duration=1h&auth=cm_568c67eae410d912c54c"

},

"indicators": {

"klines": {

"primary_timeframe": "5m",

"primary_count": 30,

"longer_timeframe": "4h",

"longer_count": 10,

"enable_multi_timeframe": true,

"selected_timeframes": [

"5m",

"15m",

"1h",

"4h"

]

},

"enable_raw_klines": true,

"enable_ema": false,

"enable_macd": false,

"enable_rsi": false,

"enable_atr": false,

"enable_volume": false,

"enable_oi": false,

"enable_funding_rate": false,

"ema_periods": [

20,

50

],

"rsi_periods": [

7,

14

],

"atr_periods": [

14

],

"enable_quant_data": false,

"quant_data_api_url": "http://nofxaios.com:30006/api/coin/{symbol}?include=netflow,oi,price&auth=cm_568c67eae410d912c54c",

"enable_quant_oi": true,

"enable_quant_netflow": true

},

"risk_control": {

"max_positions": 3,

"btc_eth_max_leverage": 5,

"altcoin_max_leverage": 5,

"btc_eth_max_position_value_ratio": 5,

"altcoin_max_position_value_ratio": 1,

"max_margin_usage": 0.9,

"min_position_size": 12,

"min_risk_reward_ratio": 3,

"min_confidence": 75

},

"prompt_sections": {

"role_definition": "# 你是一个专业的加密货币交易AI\n\n你的任务是根据提供的市场数据做出交易决策。你是一个经验丰富的量化交易员,擅长技术分析和风险管理。",

"trading_frequency": "# ⏱️ 交易频率意识\n\n- 优秀交易员:每天2-4笔 ≈ 每小时0.1-0.2笔\n- 每小时超过2笔 = 过度交易\n- 单笔持仓时间 ≥ 30-60分钟\n如果你发现自己每个周期都在交易 → 标准太低;如果持仓不到30分钟就平仓 → 太冲动。",

"entry_standards": "入场标准\n1.趋势是上涨,就拿住趋势多单\n2.趋势是上涨,一定不要去做空\n3.上涨趋势结束,及时止盈多单\n4.拿住趋势多单就不要频繁交易\n5.止盈了趋势多单之后,不要立马再次买入,需要等回调确认还是上涨趋势再进\n6.强趋势行情,也要找好位置买入,然后拿得住\n7.宁愿保持空仓,也不要做空\n8.每次都要回顾历史订单,不要频繁操作,不要频繁开平仓\n9.止盈止损点设置在上下10个点",

"decision_process": "# 📋 决策流程\n\n1. 检查持仓 → 是否止盈/止损\n2. 扫描候选币种 + 多时间框架 → 是否存在强信号\n3. 先写思维链,再输出结构化JSON"

}

},

"exported_at": "2025-12-10T17:20:35.389Z",

"version": "1.0"

}折腾了一整天的NOFX策略。 记录一下。 如果你不知道NOFX的策略怎么写。 可以看看。 抛砖引玉。

平平无奇稳定的很平平无奇。耐心等待就可以。

Gemini-3.0-Flash的api你可以在我的中转站购买使用。 感谢各位衣食父母的支持。

大神 API 中转站接入 NOFX 教程(Gemini 示例)

代码复制保存成json格式上传到NOFX策略即可使用

{

"name": "平平无奇-gemini-3.0-flash",

"description": "",

"config": {

"coin_source": {

"source_type": "coinpool",

"use_coin_pool": true,

"coin_pool_limit": 10,

"coin_pool_api_url": "http://nofxaios.com:30006/api/ai500/list?auth=cm_568c67eae410d912c54c",

"use_oi_top": false,

"oi_top_limit": 20,

"oi_top_api_url": "http://nofxaios.com:30006/api/oi/top-ranking?limit=20&duration=1h&auth=cm_568c67eae410d912c54c"

},

"indicators": {

"klines": {

"primary_timeframe": "5m",

"primary_count": 50,

"longer_timeframe": "4h",

"longer_count": 10,

"enable_multi_timeframe": true,

"selected_timeframes": [

"5m",

"15m",

"1h",

"4h"

]

},

"enable_raw_klines": true,

"enable_ema": true,

"enable_macd": false,

"enable_rsi": true,

"enable_atr": true,

"enable_volume": true,

"enable_oi": true,

"enable_funding_rate": true,

"ema_periods": [

5,

12

],

"rsi_periods": [

7

],

"atr_periods": [

7

],

"enable_quant_data": true,

"quant_data_api_url": "http://nofxaios.com:30006/api/coin/{symbol}?include=netflow,oi,price&auth=cm_568c67eae410d912c54c",

"enable_quant_oi": true,

"enable_quant_netflow": true,

"enable_oi_ranking": true,

"oi_ranking_api_url": "http://nofxaios.com:30006",

"oi_ranking_duration": "1h",

"oi_ranking_limit": 10

},

"custom_prompt": "1. 时间敏感性:\n - 只识别\"已确立\"的信号,忽略\"正在形成\"的信号\n - 信号发出时价格可能已移动0.1%-0.3%,入场价需预留缓冲\n - 若信号依赖精确点位,判定为\"不适合\"\n\n2. 仓位管理:\n - 默认仓位:账户余额的15%\n - 高确信度:25%\n - 震荡市场:10%\n\n3. 输出格式:\n - 结论:LONG / SHORT / WAIT\n - 入场价格区间\n - 止损价和止盈价\n - 核心逻辑(不超过3点)\n\n4. 特殊情况一律观望:\n - 数据不完整或异常\n - 多空信号冲突\n - 波动率突然放大超过2倍\n\n5. 防止追涨\n- 禁止在同一币种30分钟内重复开仓\n- 若价格已高于EMA20超过10%,视为追涨,不开仓\n\n6. 负费率处理\n- 负费率(<-0.05%)仅作为辅助参考\n- 不得将负费率作为开仓的主要理由\n\n7. 持仓评估标准\n- 浮亏仓位:检查是否接近止损位,接近则建议平仓\n- 浮盈仓位:检查是否达到止盈目标或趋势是否反转\n- 每个仓位独立评估,不受其他仓位影响",

"risk_control": {

"max_positions": 3,

"btc_eth_max_leverage": 10,

"altcoin_max_leverage": 10,

"btc_eth_max_position_value_ratio": 5,

"altcoin_max_position_value_ratio": 1,

"max_margin_usage": 0.6,

"min_position_size": 12,

"min_risk_reward_ratio": 2,

"min_confidence": 80

},

"prompt_sections": {

"role_definition": "You are a professional cryptocurrency short-term quantitative trading analyst. Your core objectives are:\n1. Perform technical analysis based on multi-timeframe data (5-minute primary, 15-minute/4-hour secondary)\n2. Assess market sentiment using open interest, funding rates, and Netflow data\n3. Provide clear trading signals (LONG/SHORT/WAIT) when high-probability setups appear\n4. Strictly manage risk with mandatory stop-loss and take-profit for every trade\n\nCritical constraints:\n- Your decisions have approximately 30-60 seconds execution delay\n- Next analysis occurs in 3 minutes; no position adjustments possible during this interval\n- Prioritize confirmed signals only; avoid chasing price movements",

"trading_frequency": "交易频率控制规则:\n1. 理想交易频率:每小时0-2笔,每日不超过10笔\n2. 连续3次交易亏损后,强制观望至少30分钟\n3. 单边趋势中可适当增加频率,震荡行情减少交易\n4. 禁止在同一价位区间反复开平仓\n5. 若ATR异常放大超过正常值2倍,暂停交易\n\n过度交易警告触发条件:\n- 1小时内交易超过4次\n- 连续亏损后立即反向开仓\n- 在无明确信号时开仓",

"entry_standards": "开仓信号条件(至少满足2个主要条件+1个确认条件):\n\n【主要条件】\n1. 趋势确认:价格位于EMA20上方且EMA20 > EMA50(多头排列)\n2. 动量信号:RSI从超买区(>70)回落或超卖区(<30)反弹\n3. 量价配合:突破时成交量>前5根K线均值1.5倍\n4. 资金流向:OI增加+Netflow为正(做多)或OI增加+Netflow为负(做空)\n\n【确认条件】\n1. 资金费率:做多时费率<0.01%,做空时费率>0.05%\n2. 5分钟K线收盘价突破前期高/低点\n3. 15分钟级别趋势支持当前方向\n\n【RSI使用规则】\n1. 做多:RSI应在30-50区间反弹时入场,而非等到60以上\n2. 做空:RSI应在50-70区间回落时入场,而非等到40以下\n3. RSI已超过65时不再开多,RSI已低于35时不再开空\n\n【突破交易规则】\n1. 突破后应等待回踩确认再入场\n2. 禁止在突破瞬间追入\n3. 若错过突破,等待下一个机会,不追涨\n\n【禁止开仓】\n1. 5分钟与4小时趋势方向矛盾\n2. RSI处于40-60中性区间且无突破\n3. 重大数据/事件公布前后30分钟\n4. 连续2根以上长上/下影线\n5. 当前已有未平仓订单\n6. 价格已高于EMA20超过10%(追涨风险)\n\n【冷却期规则】\n1. 止盈出场后:同一币种冷却12分钟(4个周期)\n2. 趋势破位主动平仓后:同一币种冷却18分钟(6个周期)\n3. 止损出场后:同一币种冷却30分钟(10个周期)\n4. AI必须在平仓决策中注明出场类型(止盈/止损/趋势破位)\n\n【负费率处理】\n1. 负费率(<-0.05%)仅作为辅助参考\n2. 不得将负费率作为开仓的主要理由\n\n【止损止盈】\n- 止损:ATR的1.5倍\n- 止盈:风险回报比1:2,趋势行情设移动止盈",

"decision_process": "# 📋 决策流程\n\n1. 检查持仓 → 是否止盈/止损\n2. 扫描候选币种 + 多时间框架 → 是否存在强信号\n3. 先写思维链,再输出结构化JSON"

}

},

"exported_at": "2025-12-18T11:20:44.919Z",

"version": "1.0"

}我做过很多蠢事。

比如在比特币涨到六万美元的时候追进去,然后在跌到三万五的时候割肉。比如在某个山寨币暴涨的时候all in,然后看着它归零。比如连续亏损三次之后,愤怒地加倍下注,试图"回本"。

这些蠢事有一个共同特点:它们都发生在我情绪失控的时候。

交易的最大敌人不是市场,而是你自己。

这句话我听过无数遍,但真正理解它,是在我第N次因为"手贱"而亏钱之后。

人类有太多弱点不适合做交易:

所以我开始想:能不能找一个不会贪婪、不会恐惧、不会报复、不会疲劳的东西来帮我交易?

答案显然是AI。

让我先泼一盆冷水:AI不是印钞机。

如果有人告诉你,用AI炒币可以稳赚不赔,那他一定是在骗你——要么是骗你买他的课程,要么是骗你用他的平台。

AI能做到的,是严格执行你设定的策略,不带任何情绪。

| 维度 | 人类交易者 | AI交易者 |

|---|---|---|

| 情绪控制 | 😰 容易失控 | 😐 没有情绪 |

| 执行纪律 | 😅 经常违反 | ✅ 严格执行 |

| 反应速度 | 🐌 秒级 | ⚡ 毫秒级 |

| 持续时间 | 😴 需要睡觉 | 🤖 7×24小时 |

| 学习能力 | 📚 需要时间 | 🔄 即时调整 |

| 直觉判断 | ✅ 有时很准 | ❌ 没有直觉 |

| 黑天鹅应对 | ✅ 可以变通 | ❌ 只会按规则 |

你看,AI有它的优势,也有它的局限。它不会因为连续亏损而情绪崩溃,但它也不会在市场出现异常时临机应变。

它只是一个工具,一个帮你执行策略的工具。

策略好不好,还是取决于你。

我给自己定了一个很简单的目标:

用AI帮我做短线交易,每天1-3笔,月收益10%-20%,最大回撤控制在15%以内。

这个目标不算高,但也不低。如果能稳定达成,一年下来的复利是相当可观的。

当然,这只是目标。能不能达成,要看策略设计得好不好,AI执行得准不准。

接下来,让我带你走一遍我的整个设计过程。

在开始设计策略之前,我们需要先搞清楚一个问题:AI能获取到哪些数据?

这就像是给AI配一副眼镜。眼镜的度数对不对,直接决定了它能不能看清市场。

我使用的系统能够获取以下数据:

1. K线数据(OHLCV)

这是最基础的数据,包括开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量。没有这个,什么技术分析都是空谈。

2. 技术指标

3. 市场情绪数据

4. 量化数据

这些数据就是AI的"眼睛"。它通过这些数据来观察市场,做出判断。

很多人在设计策略的时候,只关注用什么指标,却忽视了一个更重要的问题:用什么时间周期?

时间周期的选择,直接决定了你的交易风格。

| 周期 | 适合的交易风格 | 信号频率 | 噪音程度 |

|---|---|---|---|

| 1分钟 | 超短线/剥头皮 | 极高 | 极高 |

| 5分钟 | 短线 | 高 | 较高 |

| 15分钟 | 短线/日内 | 中等 | 中等 |

| 1小时 | 日内/波段 | 较低 | 较低 |

| 4小时 | 波段 | 低 | 低 |

我的AI系统有一个硬伤:每3分钟才能分析一次数据。

这意味着什么?

如果我用1分钟K线,等AI分析完做出决策,市场早就变天了。信号已经过时,入场点位早就不对了。

所以我选择了这样的组合:

| 类型 | 选择 | 理由 |

|---|---|---|

| 主周期 | 5分钟 | 与3分钟决策周期相对匹配 |

| 辅助周期 | 15分钟 | 确认短期趋势,过滤噪音 |

| 大周期 | 4小时 | 判断大方向,避免逆势 |

这里有一个很重要的原则:多周期共振。

什么意思呢?就是只有当5分钟、15分钟、4小时的趋势方向一致时,才考虑开仓。如果小周期看涨但大周期看跌,那就不做。

这样可以大大提高胜率,虽然会错过一些机会。

K线数量设置多少合适?

我一开始设的是30根,结果系统报错——超出AI能分析的最大tokens了。

这是一个需要根据实际情况调整的参数。K线太少,指标算不准;K线太多,AI处理不过来。

最后我定在了15根。

但这里又有一个坑:如果你的技术指标用的是EMA50,那15根K线根本不够算。EMA50需要至少50根K线的数据。

所以,K线数量必须大于你所使用的指标周期。

后来我发现系统实际返回的是EMA20和EMA50,不是我设置的EMA5和EMA12。这说明用户界面的设置可能并没有真正生效,数据源固定提供的就是EMA20/50。

遇到这种情况,与其去改系统,不如让提示词适配数据。

当你无法改变环境时,就改变自己。

这句话在写代码和做交易时同样适用。

系统提供了四个技术指标:EMA、MACD、RSI、ATR。

我需要全部启用吗?

答案是不需要。

| 指标 | 是否启用 | 理由 |

|---|---|---|

| EMA均线 | ✅ 启用 | 判断趋势方向,必须有 |

| RSI | ✅ 启用 | 判断超买超卖,适合短线 |

| ATR | ✅ 启用 | 计算止损止盈,必须有 |

| MACD | ❌ 不启用 | 信号滞后,不适合3分钟决策 |

为什么不用MACD?

MACD是一个滞后指标,它的金叉死叉信号往往出现在趋势已经走了一段之后。对于需要快速决策的短线交易来说,这种滞后是致命的。

等MACD给你信号的时候,最佳入场点早就过了。

在短线交易中,信号的及时性比准确性更重要。

一个及时但不那么准确的信号,配合严格的止损,比一个准确但滞后的信号更有价值。

技术指标告诉你价格在怎么走,市场情绪指标告诉你场内的人在怎么想。

这两者结合起来,才能形成完整的判断。

我启用了三个市场情绪指标:

1. 成交量

成交量是最基础的情绪指标。突破时放量,说明突破有效;突破时缩量,很可能是假突破。

2. 持仓量(Open Interest)

持仓量告诉你有多少资金在场内。如果价格上涨的同时持仓量也在增加,说明新资金在进场做多,趋势可能延续。如果价格上涨但持仓量减少,说明是空头在平仓,上涨动力可能不足。

3. 资金费率(Funding Rate)

资金费率是永续合约特有的机制。正费率说明做多的人付钱给做空的人,市场偏多头拥挤;负费率则相反。

极端的资金费率往往预示着反转。比如费率达到-0.08%,说明做空的人极度拥挤,可能触发逼空行情。

但这里有一个陷阱:极端费率是双刃剑。

负费率确实可能触发逼空,但也可能说明聪明钱在做空,大跌即将来临。所以我在提示词中特别强调:

负费率仅作为辅助参考,不得作为开仓的主要理由。

除了技术指标和市场情绪,我还启用了量化数据:

这些数据可以帮助我们观察机构资金的动向。当OI增加且Netflow为正时,说明机构资金在进场做多;反之则可能在做空。

最后,我的数据配置是这样的:

市场数据:

├── 超短周期:5m ★

├── 日内周期:15m

├── 波段周期:4h

└── K线数量:15

技术指标:

├── EMA均线:✅(参数跟随系统,20/50)

├── MACD:❌

├── RSI:✅(周期7)

└── ATR:✅(周期7)

市场情绪:

├── 成交量:✅

├── 持仓量:✅

└── 资金费率:✅

量化数据:

├── OI:✅

└── Netflow:✅这就是AI的"眼睛"配置完成了。接下来,我们要给它设置"手脚"——风控参数。

在币圈,有一个残酷的真相:

大部分人不是因为方向错了而亏钱,而是因为仓位太重、杠杆太高而爆仓。

方向错了,止损出来,亏个3%、5%,无伤大雅。但如果你用了50倍杠杆,满仓梭哈,价格往反方向波动2%,你就没了。

所以在设计AI交易系统的时候,风控参数比信号参数更重要。

信号错了,最多亏一点;风控错了,直接归零。

我的账户是50U起步,准备加到500U。但不管本金多少,仓位限制的逻辑是一样的:

| 参数 | 设置 | 理由 |

|---|---|---|

| 最大持仓数量 | 2个 | AI每3分钟决策一次,持仓太多管理不过来 |

| BTC/ETH仓位比例 | 5x净值 | 主流币波动小,可以适当放大 |

| 山寨币仓位比例 | 1x净值 | 山寨币波动大,必须控制 |

这里有一个关键点:全仓模式还是逐仓模式?

| 模式 | 保证金计算 | 爆仓影响 |

|---|---|---|

| 全仓 | 所有仓位共享 | 一个爆全部没 |

| 逐仓 | 每个仓位独立 | 只亏该仓位 |

我用的是全仓模式,这意味着所有仓位共享保证金。好处是资金利用率高,坏处是风险联动。

在全仓模式下,AI必须明确知道:所有山寨币持仓价值之和不能超过限制,而不是每个仓位单独计算。

这个点我后来在测试中发现AI理解错了,它以为每个山寨币都可以用满限额,结果同时开了两个仓位,总仓位直接超限78%。

所以我在提示词中特别强调:

【全仓模式仓位规则 - 最高优先级】

1. 当前账户为全仓模式,所有仓位共享保证金

2. 所有山寨币持仓价值之和≤限额(不是单个仓位的限制)

3. 开仓前必须计算:现有总仓位 + 新仓位 ≤ 上限杠杆是一把双刃剑。用好了,小资金也能获得不错的收益;用坏了,一夜归零。

我的杠杆设置:

| 币种类型 | 杠杆 | 理由 |

|---|---|---|

| BTC/ETH | 10x | 波动相对小,可以适当放大 |

| 山寨币 | 5x | 波动大,必须控制 |

为什么不用更高的杠杆?

因为我的AI有3分钟延迟。在这3分钟内,如果市场剧烈波动,AI来不及反应。20倍杠杆下,价格波动5%就亏完了;10倍杠杆下,至少能扛10%的波动。

延迟越大,杠杆越要低。

这是一个基本原则。如果你的系统能做到实时响应,杠杆可以适当提高;如果像我这样有分钟级延迟,杠杆一定要保守。

风险回报比是交易中最重要的概念之一。

假设你的胜率是50%,赢一次赚10块,输一次亏10块,长期下来你是不赚不亏的(不考虑手续费)。

但如果你的风险回报比是1:2,赢一次赚20块,输一次亏10块,那么即使胜率只有40%,你也是赚钱的:

10次交易:

- 赢4次:4 × 20 = 80

- 输6次:6 × 10 = 60

- 净盈利:80 - 60 = 20我一开始设的是1:2,后来觉得可以再激进一点,改成了1:3。

这意味着每笔交易,我愿意冒1%的风险去博取3%的收益。即使胜率只有35%,长期下来也是盈利的。

保证金使用率决定了你账户中有多少资金被用作交易保证金。

| 设置 | 风险 | 说明 |

|---|---|---|

| 90% | 🔴 极高 | 一次大波动就爆仓 |

| 60% | 🟡 中等 | 有一定缓冲 |

| 40% | 🟢 保守 | 非常安全 |

我一开始看到系统默认是90%,觉得"挺好的,资金利用率高"。后来想想不对——90%的保证金使用率,意味着只有10%的资金作为缓冲。

市场稍微来一波大波动,账户就危险了。

所以我改成了60%,留出40%作为安全垫。

系统有一个参数叫"最小信心度",AI只有在判断信心度超过这个阈值时才会开仓。

| 设置 | 效果 |

|---|---|

| 75 | 开仓机会多,信号质量参差 |

| 80 | 机会适中,信号较好 |

| 85 | 机会少,信号优质 |

我最终设的是85。

这意味着AI必须非常确定才会开仓。会错过一些机会,但开仓的质量更高。

在交易中,做得少往往比做得多更赚钱。

经过反复调整,我的风控参数最终是这样的:

风控参数:

├── 最大持仓数量:2

├── BTC/ETH交易杠杆:10x

├── 山寨币交易杠杆:5x

├── BTC/ETH仓位价值比例:5x

├── 山寨币仓位价值比例:1x

├── 最小风险回报比:1:3

├── 最大保证金使用率:60%

├── 最小开仓金额:12 USDT(50U本金时)/ 50 USDT(500U本金时)

└── 最小信心度:85数据配好了,风控设好了,接下来就是最关键的部分:告诉AI怎么交易。

这就是提示词(Prompt)的作用。

你可以把提示词想象成给AI的"操作手册"。手册写得越清晰、越详细,AI的执行就越准确。

一个好的提示词应该包含:

接下来我会逐一展开,并给出我最终使用的提示词。

角色定义的目的是让AI明确自己的身份和目标。

你是一个专业的加密货币短线量化交易分析师。你的核心目标是:

1. 基于多周期K线数据(5分钟为主,15分钟/4小时为辅)进行技术分析

2. 结合持仓量变化、资金费率、Netflow等链上数据判断市场情绪

3. 在高胜率机会出现时给出明确的交易信号(开多/开空/观望)

4. 严格控制风险,每笔交易必须设置止损止盈

关键约束条件:

- 你的决策有约30秒-1分钟的执行延迟

- 下一次分析在3分钟后,期间无法调整仓位

- 优先选择已确立的信号,避免追涨杀跌这里有几个关键点:

1. 明确告诉AI它有延迟

这很重要。如果AI不知道有延迟,它可能会给出一些需要精确入场点位的信号,但等到执行的时候,点位早就过了。

2. 强调"已确立的信号"

这是为了避免AI去预测"正在形成"的信号。正在形成的信号有可能成功,也有可能失败。等它确立了再入场,虽然可能晚一点,但确定性更高。

3. 提到"避免追涨杀跌"

这是给AI设定的基本原则。追涨杀跌是散户亏钱的主要原因之一,必须在一开始就让AI明白这一点。

很多人以为做得越多赚得越多。

错了。

在交易中,做得越多,犯错的机会就越多,手续费也越多。除非你是高频交易团队,有硬件和算法优势,否则普通人应该追求少做、做精。

交易频率控制规则:

1. 理想交易频率:每小时0-2笔,每日不超过10笔

2. 连续3次交易亏损后,强制观望至少30分钟

3. 单边趋势中可适当增加频率,震荡行情减少交易

4. 禁止在同一价位区间反复开平仓

5. 若ATR异常放大超过正常值2倍,暂停交易

过度交易警告触发条件:

- 1小时内交易超过4次

- 连续亏损后立即反向开仓

- 在无明确信号时开仓这里最重要的一条是:连续亏损后强制冷静期。

人类交易者在连续亏损后,往往会产生"报复性交易"的冲动,想要快速扳回来。但这种冲动几乎100%会导致更大的亏损。

给AI设定冷静期,就是为了避免这种情况。

这是整个提示词中最核心的部分。

我设计了一个"主要条件+确认条件"的框架:

开仓信号条件(至少满足2个主要条件+1个确认条件):

【主要条件】

1. 趋势确认:价格位于EMA20上方且EMA20 > EMA50(多头排列)

2. 动量信号:RSI从超买区(>70)回落或超卖区(<30)反弹

3. 量价配合:突破时成交量>前5根K线均值1.5倍

4. 资金流向:OI增加+Netflow为正(做多)或OI增加+Netflow为负(做空)

【确认条件】

1. 资金费率:做多时费率<0.01%,做空时费率>0.05%

2. 5分钟K线收盘价突破前期高/低点

3. 15分钟级别趋势支持当前方向为什么要设计成这种框架?

因为单一条件很容易出现假信号。比如RSI超卖了,但趋势还在下跌,这时候抄底很可能抄在半山腰。

但如果RSI超卖的同时,趋势已经开始反转(EMA多头排列),成交量也在放大,那这个信号的可信度就大大提高了。

多条件共振,是提高胜率的关键。

RSI是一个常见指标,但很多人用错了。

错误用法:RSI超过70就做空,RSI低于30就做多。

这种机械式的用法在趋势行情中会死得很惨。在强势上涨中,RSI可以在70以上维持很长时间。

正确的用法是:

【RSI使用规则】

1. 做多:RSI应在30-50区间反弹时入场,而非等到60以上

2. 做空:RSI应在50-70区间回落时入场,而非等到40以下

3. RSI已超过65时不再开多,RSI已低于35时不再开空这意味着什么?

如果你想做多,应该在RSI从超卖区开始反弹的时候入场,而不是等它已经涨到60、70了才追进去。

等RSI到60的时候再做多,那就是追涨了。

除了告诉AI什么情况可以开仓,还要告诉它什么情况绝对不能开仓:

【禁止开仓】

1. 5分钟与4小时趋势方向矛盾

2. RSI处于40-60中性区间且无突破

3. 重大数据/事件公布前后30分钟

4. 连续2根以上长上/下影线(市场分歧大)

5. 当前已有未平仓订单达到上限

6. 价格已高于EMA20超过10%(追涨风险)这些"负面清单"和"正面清单"一样重要。

很多时候,不做比做更重要。

止损止盈是交易中最难的部分之一。止损太紧,容易被扫掉;止损太松,亏损太大。止盈太早,吃不到肉;止盈太晚,利润回吐。

我用ATR来计算止损位:

【止损止盈】

- 止损:ATR的1.5倍,且距离≥1%

- 止盈:风险回报比1:2或1:3为什么用ATR?

ATR反映的是市场的正常波动幅度。止损设在1.5倍ATR,意味着只有当价格出现超出正常波动的走势时,才会触发止损。

这样可以避免被正常的市场噪音扫掉。

为什么止损距离要≥1%?

因为我的系统有3分钟延迟。如果止损距离只有0.5%,可能在AI发出平仓指令之前,价格已经波动过去了。

在测试过程中,我发现一个问题:AI有时候会在平仓后立刻开反向仓,结果被反复打脸。

于是我设计了冷却期规则:

【冷却期规则】

1. 止盈出场后:同一币种冷却12分钟(4个周期)

2. 趋势破位主动平仓后:同一币种冷却18分钟(6个周期)

3. 止损出场后:同一币种冷却30分钟(10个周期)

4. AI必须在平仓决策中注明出场类型逻辑是这样的:

为什么要是3的倍数?因为决策周期是3分钟,冷却期是3的倍数才能精确对应到整数个决策周期。

最后是一些补丁规则,用来处理特殊情况:

【全仓模式仓位规则 - 最高优先级】

1. 当前账户为全仓模式,所有仓位共享保证金

2. 所有山寨币持仓价值之和≤限额(不是单个仓位的限制)

3. 开仓前必须计算:现有总仓位 + 新仓位 ≤ 上限

【硬性规则 - 不可违反】

1. 禁止用"强劲动量"、"负费率"等理由覆盖风控规则

2. 过去的价格涨幅不能作为持仓的理由

3. 仓位因浮盈超限可继续持有,但不得新开仓

【延迟风险管理】

1. 止损距离必须≥1%,若ATR计算值<1%则使用1%

2. 避免交易波动率异常放大的币种

3. 入场信号必须是"已确立"状态

【输出格式】

1. 结论:LONG / SHORT / WAIT / HOLD

2. 入场价格区间

3. 止损价和止盈价

4. 核心逻辑(不超过3点)这里面最重要的一条是:

禁止用"强劲动量"、"负费率"等理由覆盖风控规则。

我在测试中发现,AI有时候会找各种理由来绕过风控规则。比如仓位超限了,它会说"但是动量很强,所以继续持有"。

这是绝对不能允许的。

风控规则是铁律,任何理由都不能覆盖。

我把提示词配好之后,兴冲冲地开始运行。结果AI返回的分析中写道:

"The current price is above the 5m EMA20 and EMA50..."

等等,我设置的明明是EMA5和EMA12,怎么变成EMA20和EMA50了?

检查了一下,发现是系统数据源的问题——用户界面设置的参数并没有真正改变数据输出,系统固定返回的就是EMA20/50。

解决方案:既然改不了数据,就改提示词来适配数据。

把提示词中所有"EMA5/12"的描述改成"EMA20/50",问题解决。

AI开了一笔多单,理由是:

"RSI7 bounced from 9.9 to 69.08, indicating a strong recovery."

问题在哪?

RSI从9.9涨到69,说明反弹已经走完了。这时候入场,不是抄底,是追涨。

正确的做法是在RSI从9.9反弹到30-40的时候入场,而不是等到69。

于是我在提示词中增加了RSI使用规则:

RSI已超过65时不再开多,RSI已低于35时不再开空AI开了两个仓位,总仓位超过了限额。按规则应该减仓,但AI说:

"The position exceeds the limit, but given the strong negative funding and OI support, holding is preferred over a forced reduction."

这是严重违规。AI用"负费率"和"OI支持"这些理由来绕过风控规则。

这种行为必须扼杀在摇篮里。

我在提示词中加了一条硬规则:

禁止用"强劲动量"、"负费率"等理由覆盖风控规则全仓模式下,AI以为每个币种都可以用满限额,结果同时开了PIPPIN 48U和ZEC 48U,总仓位96U,而限额只有54U。

原因是AI把"山寨币限额54U"理解成了"每个山寨币限额54U"。

这是一个很隐蔽的bug,如果不是实际运行,根本发现不了。

解决方案是在提示词中明确说明,并给出计算示例:

【全仓模式仓位规则】

2. 所有山寨币持仓价值之和≤54 USDT(不是单个仓位的限制)

6. 计算示例:

- 若已持有PIPPIN 48 USDT,山寨币剩余额度 = 54 - 48 = 6 USDT

- 6 USDT < 最小开仓额12 USDT,则禁止再开山寨币经过这几轮调试,AI的行为终于稳定下来了。

我印象最深的是一笔PIPPIN的交易。入场后价格开始下跌,浮亏从2%到3%到5%,我的心也跟着往下沉。

我手痒想平仓,但AI给出的判断是:

"HOLD. The stop-loss based on 1.5x ATR has not been triggered, and the higher timeframe structure remains intact."

我忍住了。

然后价格真的回来了。

那一刻我突然理解了纪律的意义。不是因为纪律一定对,而是因为没有纪律,你永远不知道自己错在哪里。

遵守纪律,错了就认,对了就继续。不遵守纪律,赚了不知道为什么,亏了也不知道为什么。

让我复盘一下AI做的一轮比较完美的交易:

入场(PIPPIN做多)

AI的分析:

这笔入场的质量非常高,满足了几乎所有条件。

持仓过程

价格开始下跌,AI每个周期都在评估:

| 周期 | 价格 | 距止损 | AI判断 |

|---|---|---|---|

| 1 | 0.4427(入场) | 1.83% | HOLD |

| 2 | 0.4390 | 1.00% | HOLD |

| 3 | 0.4383 | 0.84% | HOLD |

| 4 | 0.4377 | 0.69% | HOLD |

| 7 | 0.4426 | - | 回本 |

每个周期AI都在检查:止损到了吗?趋势反转了吗?如果没有,继续持有。

这就是纪律。

止盈/止损出场

后来AI同时持有PIPPIN和ZEC两个仓位。ZEC盈利5.43%,遇到4小时级别阻力位,AI主动止盈。PIPPIN趋势破位,OI下降,AI主动平仓止损。

最终结果:ZEC +4.86%,PIPPIN -3.31%,净盈利+1.55%。

这轮交易完美展示了什么叫"截断亏损,让利润奔跑":

AI交易有一个隐藏成本:Token费用。

每次调用AI分析,都要花钱。如果你用的是Claude或GPT-4,一次分析可能花费0.01-0.05美元。

3分钟一次,一小时20次,一天480次。

算一下:

每次成本:0.02美元

每天调用:480次

每天成本:480 × 0.02 = 9.6美元 ≈ 10美元/天

每月成本:10 × 30 = 300美元/月如果你的本金只有50美元,每天的Token费用就要10美元,一周就把本金亏完了——不是交易亏的,是API费用亏的。

这就是为什么我说本金太小不适合做AI交易。

让我们算一下需要多少本金才能覆盖成本:

| 本金 | 月收益10%的盈利 | Token月成本 | 净利润 |

|---|---|---|---|

| 50U | 5U | 300U | -295U 😱 |

| 200U | 20U | 300U | -280U |

| 500U | 50U | 300U | -250U |

| 1000U | 100U | 300U | -200U |

| 3000U | 300U | 300U | 0U(盈亏平衡) |

看到问题了吗?

除非本金达到3000美元以上,否则10%的月收益根本覆盖不了Token费用。

当然,这个计算有几个可以优化的地方:

对于500U本金,我的方案是:

| 参数 | 设置 | 理由 |

|---|---|---|

| 调用频率 | 10分钟 | 降低成本 |

| 每日交易 | 1-3笔 | 提高质量 |

| 目标收益 | 月20% | 覆盖成本后仍有利润 |

| 风险回报比 | 1:3 | 提高单笔收益 |

这样算下来:

Token月成本:300 × 0.3 = 90美元(降低调用频率后)

500U月收益20%:100U

净利润:100 - 90 = 10U/月虽然净利润不高,但至少不亏。而且随着本金增加,收益会越来越可观:

| 本金 | 月收益20% | 净利润(扣除90U成本) |

|---|---|---|

| 500U | 100U | 10U |

| 1000U | 200U | 110U |

| 2000U | 400U | 310U |

| 5000U | 1000U | 910U |

所以这是一个需要规模效应的游戏。本金越大,成本占比越低,净收益越高。

在设计系统的时候,我面临一个选择:让AI每次从全市场扫描选币,还是固定只交易几个币种?

| 方式 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|

| 动态筛选 | 机会多,能捕捉热点 | 小币种噪音大,波动剧烈 |

| 固定币种 | 信号稳定,容易把握 | 可能错过机会 |

一开始我选的是动态筛选,让AI自己选币。结果发现一个问题:AI总是被小币种吸引。

因为小币种波动大,信号"看起来"更强。但实际上,小币种的技术分析可靠性很低,而且流动性差,滑点大。

PIPPIN就是一个典型的例子。它的信号看起来不错,但波动实在太大了,3分钟内价格能波动5%。对于一个有延迟的系统来说,这太危险了。

后来我设计了一个分层白名单系统:

| 层级 | 币种 | 条件 |

|---|---|---|

| 第一优先级 | BTC、ETH | 信心度≥75 |

| 第二优先级 | SOL、DOGE、XRP等 | 信心度≥80 |

| 第三优先级 | 其他山寨 | 信心度≥85 + 成交量>5000万 |

逻辑是:

这样既保证了稳定性,也保留了一定的灵活性。

但如果你追求稳定,直接固定只做BTC和ETH也是完全可以的。虽然收益可能低一点,但风险也低,对于有延迟的系统来说更合适。

如果你打算用AI交易,我的建议是:先用小资金试运行。

不管你对自己的策略多有信心,实盘和模拟永远是两回事。只有真金白银上去了,你才能发现问题。

| 阶段 | 本金 | 目标 |

|---|---|---|

| 试运行 | 50U | 验证策略可行性 |

| 小规模 | 200-500U | 优化参数 |

| 正常运行 | 1000U+ | 稳定盈利 |

我给自己定的试运行标准是:

【试运行规则】

1. 完成15-20笔交易后评估

2. 若总资金跌破40 USDT(-20%),立即停止

3. 若总资金达到60 USDT(+20%),验证成功

4. 记录每笔交易的入场理由和结果15-20笔交易大概需要3-5天。这个样本量虽然不大,但足够看出策略有没有明显问题。

评估试运行结果,主要看这几个指标:

| 指标 | 合格线 | 优秀线 |

|---|---|---|

| 胜率 | ≥45% | ≥55% |

| 盈亏比 | ≥1.5:1 | ≥2:1 |

| 最大回撤 | ≤15% | ≤10% |

| 净盈利 | >0 | >10% |

如果胜率低于40%,或者盈亏比低于1:1,说明策略有问题,需要调整。

Q:AI很久不开单,正常吗?

A:如果只是1-2小时不开单,完全正常。好的机会不是每时每刻都有。如果超过4-6小时都不开单,可能是条件设得太严了,可以适当放宽。

Q:AI老是追涨怎么办?

A:检查RSI规则是否设对了。RSI>65不应该开多。如果AI还是追涨,可能需要更强硬的限制,比如"价格高于EMA20超过5%禁止开多"。

Q:AI不遵守风控规则怎么办?

A:在提示词中增加硬性规则,明确禁止用任何理由覆盖风控。如果还是不行,可能需要在代码层面做限制,不能只靠AI自律。

做了这个项目之后,我对交易有了更深的理解:

1. 纪律比策略更重要

再好的策略,不遵守也是白搭。AI的价值就在于它能100%遵守纪律(前提是你把纪律写清楚了)。

2. 风控比盈利更重要

活下来才能等到机会。爆仓了,再好的机会也跟你没关系。

3. 少做比多做更重要

每一笔交易都有成本:手续费、滑点、时间成本。做十笔亏五笔,不如做两笔赢一笔。

4. 耐心比聪明更重要

市场永远有机会,但不是每个机会都适合你。学会等待,是交易者最重要的品质之一。

1. AI不是万能的

它只是一个工具,执行你给它的策略。策略好,它执行得好;策略烂,它执行得再好也是亏钱。

2. 提示词工程很重要

AI的行为完全取决于你怎么告诉它。写得模糊,它就模糊;写得清晰,它就清晰。

3. 调试是一个持续的过程

不要期望一次性写出完美的提示词。实际运行中会发现各种问题,需要不断迭代优化。

4. 人机协作是方向

不是AI取代人,也不是人不需要AI,而是人和AI各司其职。人负责策略设计和监控,AI负责执行和分析。

做这个项目最大的收获,可能不是赚了多少钱(其实目前还没赚到什么钱),而是强迫自己把交易逻辑系统化。

以前我的交易是凭感觉的。看着K线,觉得"差不多该涨了"就买,觉得"好像要跌了"就卖。赚了不知道为什么,亏了也不知道为什么。

为了教AI交易,我不得不把所有的判断标准写清楚:什么情况开仓,什么情况平仓,止损设在哪里,止盈设在哪里。

这个过程本身就是一种学习。

教别人是最好的学习方式。

这句话对教AI同样适用。为了让AI学会,你必须先自己搞清楚。

以下是我最终使用的完整提示词,分为四个模块。你可以根据自己的需求修改参数。

你是一个专业的加密货币短线量化交易分析师。你的核心目标是:

1. 基于多周期K线数据(5分钟为主,15分钟/4小时为辅)进行技术分析

2. 结合持仓量变化、资金费率、Netflow等链上数据判断市场情绪

3. 在高胜率机会出现时给出明确的交易信号(开多/开空/观望)

4. 严格控制风险,每笔交易必须设置止损止盈

关键约束条件:

- 你的决策有约30秒-1分钟的执行延迟

- 下一次分析在3分钟后,期间无法调整仓位

- 优先选择已确立的信号,避免追涨杀跌交易频率控制规则:

1. 理想交易频率:每小时0-2笔,每日不超过10笔

2. 连续3次交易亏损后,强制观望至少30分钟

3. 单边趋势中可适当增加频率,震荡行情减少交易

4. 禁止在同一价位区间反复开平仓

5. 若ATR异常放大超过正常值2倍,暂停交易

过度交易警告触发条件:

- 1小时内交易超过4次

- 连续亏损后立即反向开仓

- 在无明确信号时开仓开仓信号条件(至少满足2个主要条件+1个确认条件):

【主要条件】

1. 趋势确认:价格位于EMA20上方且EMA20 > EMA50(多头排列)

2. 动量信号:RSI从超买区(>70)回落或超卖区(<30)反弹

3. 量价配合:突破时成交量>前5根K线均值1.5倍

4. 资金流向:OI增加+Netflow为正(做多)或OI增加+Netflow为负(做空)

【确认条件】

1. 资金费率:做多时费率<0.01%,做空时费率>0.05%

2. 5分钟K线收盘价突破前期高/低点

3. 15分钟级别趋势支持当前方向

【RSI使用规则】

1. 做多:RSI应在30-50区间反弹时入场,而非等到60以上

2. 做空:RSI应在50-70区间回落时入场,而非等到40以下

3. RSI已超过65时不再开多,RSI已低于35时不再开空

【冷却期规则】

1. 止盈出场后:同一币种冷却12分钟(4个周期)

2. 趋势破位主动平仓后:同一币种冷却18分钟(6个周期)

3. 止损出场后:同一币种冷却30分钟(10个周期)

4. AI必须在平仓决策中注明出场类型

【禁止开仓】

1. 5分钟与4小时趋势方向矛盾

2. RSI处于40-60中性区间且无突破

3. 重大数据/事件公布前后30分钟

4. 连续2根以上长上/下影线

5. 当前已有未平仓订单达到上限

6. 价格已高于EMA20超过10%(追涨风险)

【负费率处理】

1. 负费率(<-0.05%)仅作为辅助参考

2. 不得将负费率作为开仓的主要理由

【止损止盈】

- 止损:ATR的1.5倍,且距离≥1%

- 止盈:风险回报比1:2或1:3【全仓模式仓位规则 - 最高优先级】

1. 当前账户为全仓模式,所有仓位共享保证金

2. 所有山寨币持仓价值之和≤限额(不是单个仓位的限制)

3. 所有BTC/ETH持仓价值之和≤账户净值的5x

4. 开仓前必须计算:现有总仓位 + 新仓位 ≤ 上限

5. 计算示例:若已持有PIPPIN 48 USDT,山寨币剩余额度 = 54 - 48 = 6 USDT

6 USDT < 最小开仓额12 USDT,则禁止再开山寨币

【硬性规则 - 不可违反】

1. 禁止用"强劲动量"、"负费率"等理由覆盖风控规则

2. 过去的价格涨幅不能作为持仓的理由

3. 仓位因浮盈超限可继续持有,但不得新开仓

【延迟风险管理】

1. 止损距离必须≥1%,若ATR计算值<1%则使用1%

2. 避免交易波动率异常放大的币种

3. 入场信号必须是"已确立"状态

【输出格式】

1. 结论:LONG / SHORT / WAIT / HOLD

2. 入场价格区间

3. 止损价和止盈价

4. 核心逻辑(不超过3点)这就是我用AI炒币的全部记录。

它不是一个"稳赚不赔"的秘籍,而是一个"如何系统化地试错"的过程。我踩过的坑,你可能也会踩;我优化过的点,你可能需要进一步优化。

但至少,这条路我走过了,留下了一些脚印。

如果你也想试试,祝你好运。🍀

记住:永远不要用你亏不起的钱去交易。